L’une des grandes erreurs que l’on commet à propos de la Révolution française est de croire qu’elle avait quelque chose à voir avec la liberté. Vu sous un angle pertinent, sa rhétorique ronflante présageait l’ère du génocide et des guerres civiles qui a culminé avec le coup d’État bolchevique de 1917, la montée au pouvoir d’Hitler et la prise de contrôle de la Chine par Mao Zedong en 1949, soit les persécutions et les guerres les plus terribles de ce siècle.

Les tyrans de 1789-94, après avoir emprisonné et assassiné des milliers d’innocents en raison de leur classe sociale, de leur religion, de leur dissidence et de leur caractère régional, ont poussé des milliers de réfugiés à fuir vers les pays voisins. La majorité d’entre eux ont trouvé sécurité et secours en Angleterre, à une époque où une superbe aristocratie parlementaire était sur le point d’atteindre son apogée. Parmi les émigrés qui fuient, certains gagnent même le Canada, où ils tentent d’établir une colonie royaliste.

Les exilés français sont des royalistes, des catholiques fidèles à leur Église et des contre-révolutionnaires. Ils avaient de nombreux sympathisants en Angleterre, notamment les grands députés whigs conservateurs Edmund Burke et William Wilberforce (qui fut plus tard mieux connu comme héros anti-esclavagiste du mouvement abolitionniste d’inspiration chrétienne).

Une poignée de réfugiés se rend en Amérique du Nord dans les années 1790, dont une cinquantaine de prêtres catholiques qui occupent des postes de premier plan au Québec avec la permission du gouverneur, Lord Dorchester, et se voient confier des missions dans toute la province britannique par l’évêque Jean-François Hubert. Comme le Québec ne compte alors qu’environ 140 prêtres, ces 50hommes très instruits donnent un élan culturel conservateur important. L’un d’eux, à son retour en France, expédie 200 tableaux de Paris, déclenchant un renouveau de la peinture québécoise.

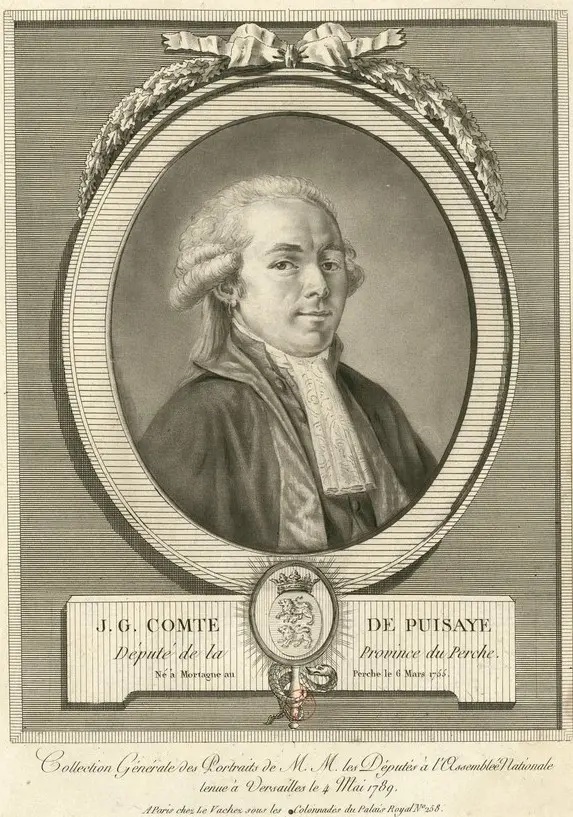

Autre épisode curieux, une quarantaine de royalistes français, menés par des officiers aristocratiques, s’engagent à fonder une colonie dans le Haut-Canada en 1798. L’expédition se compose d’officiers de l’armée et de simples soldats, de quelques dames de l’aristocratie, de quelques artisans et d’un bon nombre de domestiques (hommes et femmes). Ils devaient être les premiers d’une série de milliers. Leur chef principal est Joseph-Geneviève, comte de Puisaye. Ancien commandant des armées royalistes en Bretagne, Puisaye est accueilli en héros en 1794 lorsqu’il arrive de France en Angleterre.

Le Premier ministre, William Pitt (le Jeune), est impressionné. Henry Dundas, le ministre de l’Intérieur, est plus prudent, considérant le comte de Puisaye comme un aventurier potentiellement dangereux. Néanmoins, William Pitt soutient le projet du noble d’envahir la France avec plusieurs milliers de soldats français, et le ministre de la Guerre, William Windham, achemine des fonds à cet effet. Mais les tentatives d’invasion sont un désastre et de nombreux partisans sont tués ; les survivants rentrent en boitant en Angleterre.

Où peuvent-ils aller ? William Windham, qui est l’un des protégés d’Edmund Burke, soutient l’établissement d’une colonie royaliste au Canada. Le Haut-Canada (la future province de l’Ontario) vient d’être séparé de la colonie mère, le Québec, en vertu de l’Acte du Canada de 1791, afin de créer un bastion loyaliste à majorité anglaise. Au fur et à mesure que l’idée se développe, on pense qu’une colonie bien armée de vétérans royalistes français renforcerait la sécurité du flanc nord de la capitale de la nouvelle colonie, York (plus tard Toronto). Le conseiller Richard Cartwright estime qu’ils constitueront « un atout précieux pour la haute société antidémocratique de cette province ». Le plan est approuvé en juillet 1798.

Le 22 novembre, le Conseil exécutif du Haut-Canada sélectionne les cantons d’Uxbridge, de Gwillimbury, une partie de Whitchurch et une autre près de Whitby, pour les réfugiés « dont le caractère et la conduite méritent apparemment la bienveillance du Roi parce qu’ils se sont efforcés de soutenir la cause du défunt Roi de France contre ses féroces oppresseurs, tout comme les loyalistes américains ont soutenu leur souverain contre les opérations d’escroquerie de la Révolution américaine et ses fruits amers ».

Les pionniers excentriques ont quitté l’Angleterre en 1798 et ont donc reçu le même type de concessions de terres que les loyalistes qui ont fui les persécutions américaines en 1783 (également avec l’aide de Lord Dorchester). Ils remontent le fleuve via Québec jusqu’à Kingston, leur destination étant située à environ 25 à 30 kilomètres au nord de York (aujourd’hui Toronto), près de l’actuelle Richmond Hill.

Là, la petite colonie royaliste française est baptisée Windham en l’honneur du ministre de la Guerre, mais est souvent appelée Puisaye Town.

L’année suivante, ils reçoivent des rations et des outils agricoles pour développer leurs fermes le long de la rue Yonge dans les cantons de Markham et de Vaughan. Puisaye lui-même s’est vu promettre 5000 acres (20 km2), mais il se peut qu’il n’en ait reçu que 850 (3,44 km2). D’autres nobles de l’expédition obtiennent des subventions comparables : le comte de Chalus reçoit 650 acres (2,6 km2), par exemple, et le comte d’Allègre, 450 (1,8 km2).

Jusqu’ici, tout va bien. Ils disposent de vivres, d’outils et de semences pour commencer. Mais Robert Hamilton, un Écossais, membre du Conseil législatif, juge, ancien commerçant de Montréal et pilier de la direction conservatrice du Haut-Canada (dont le fils George a fondé la ville de Hamilton), prédit l’échec d’une colonie française isolée : « Mélangés à des colons plus âgés », prévient-il, les colons pourraient maîtriser les compétences requises « grâce à une persévérance patiente ». Mais il dit aussi qu’ « une implantation séparée d’émigrants français dans les bois du pays ne pourra jamais réussir ».

Il avait raison.

La terre n’est pas très fertile. Ces officiers de noble naissance étaient habitués à superviser le travail et à avoir plus d’ouvriers sous la main. Pour ces derniers, le travail était si ardu que beaucoup ont déposé leurs outils et se sont enfuis. Les progrès sont encore plus lents pour ceux qui restent, et les observateurs affirment que les colons impatients ne s’installent jamais vraiment.

« Je crains que le comte de Puisaye ne commence à se lasser de son projet colonial », écrit Peter Russell, l’administrateur du Haut-Canada, à l’ex-gouverneur, John Graves Simcoe. « Il pense maintenant que la distance est trop grande pour la navigation, que les routes sont impraticables, que les difficultés de transport qui en découlent sont insurmontables et, en bref, que son peuple n’est pas à la hauteur des difficultés que représente la mise en culture de forêts aussi denses. Il souhaite donc une situation sur le lac où les nobles, les personnes âgées et les femmes pourraient s’adonner à des occupations moins ardues ».

Y a-t-il un autre endroit où ils pourraient aller ? La frontière est immense. Les populations autochtones étaient peu nombreuses et concentrées sur leurs propres terres. Les malheureux colons de Windham finirent par se séparer, et seuls 25 d’entre eux (selon certains témoignages, seulement 16) souhaitent rester dans leur canton en lambeaux, qu’ils abandonnent à leur tour en 1806. Quetton St. George devint un marchand prospère, mais retourna en France après la défaite de Napoléon et la restauration de la monarchie.

Aujourd’hui, Richmond Hill est loin d’être une enclave royaliste française. Sa composition ethnique est de 29 % de Chinois, 10 % d’Iraniens et 8 % d’Italiens, avec beaucoup plus de Russes et de Coréens que de Français.

Certaines caractéristiques quasi-aristocratiques subsistent. Une partie de la partie nord de la colonie, plus rurale, qui s’étendait le long de Yonge Street jusqu’à Stouffville Road, est aujourd’hui occupée par le Summit Golf & Country Club. Il n’y a plus beaucoup de fermes ; il y a surtout des habitations.

Pour le comte de Puisaye, il n’était pas question de retourner en France. En cherchant bien, lui et les autres colons sont attirés par la péninsule du Niagara. Il construit une maison à 25 kilomètres au nord de London et écrit six volumes de mémoires, principalement pour expliquer ses nobles échecs. L’un des célèbres dessins de C.W. Jefferys représente Puisaye, sa maison et un croquis de la colonie de Windham.

Le comte Puisaye a vécu quelque temps, avec ses poules et ses vaches, sur son domaine près de Niagara-on-the-Lake, jusqu’en 1802. La maison située sur la promenade du Niagara est commémorée par une plaque à quelques kilomètres au sud de la ville, et par une borne en pierre datant de 1915 près de la ligne 2, époque à laquelle une partie de la maison était encore debout.

De retour en Angleterre, Puisaye meurt en 1827 en tant que sujet britannique. Curieusement, avec un contexte français aussi sophistiqué, la production commerciale de vin en Ontario n’a commencé que dans les années 1870.

Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement celles d’Epoch Times.

Comment pouvez-vous nous aider à vous tenir informés ?

Epoch Times est un média libre et indépendant, ne recevant aucune aide publique et n’appartenant à aucun parti politique ou groupe financier. Depuis notre création, nous faisons face à des attaques déloyales pour faire taire nos informations portant notamment sur les questions de droits de l'homme en Chine. C'est pourquoi, nous comptons sur votre soutien pour défendre notre journalisme indépendant et pour continuer, grâce à vous, à faire connaître la vérité.