Comment devenir une meilleure personne ? Que faut-il pour se débarrasser du vice et adopter la vertu ? Quel est le rôle de la foi et de la raison dans la quête du bien ?

Ces questions intéressent l’humanité depuis des millénaires. Selon le philosophe grec Platon et l’écrivain russe Fiodor Dostoïevski, toute tentative de réponse à ces questions devrait tenir compte de la nature de l’âme humaine.

L’âme en trois parties

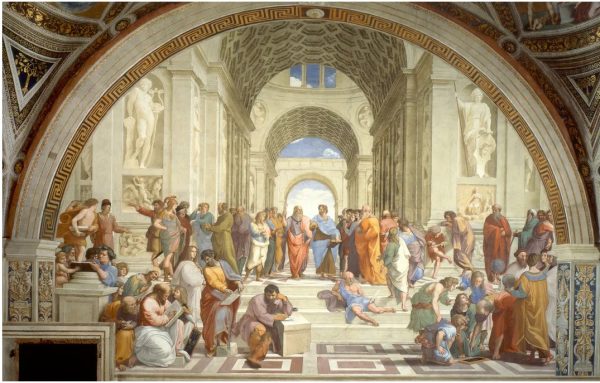

Platon (vers 427 av. J.-C. – 348 av. J.-C.) a révolutionné la tradition intellectuelle occidentale avec une série de dialogues mettant en scène son mentor Socrate. Parmi eux, le Gorgias, qui explore la relation entre rhétorique, liberté et justice.

Platon pensait que l’âme était composée de trois parties, chacune représentée par l’un des trois interlocuteurs de Socrate. Le premier est le célèbre rhéteur Gorgias, également personnage historique. Sa participation au dialogue représente la raison. Cependant, le lecteur découvre rapidement que la « rationalité » de Gorgias s’apparente davantage à de l’habileté.

Sa maîtrise du langage lui permet de « renforcer l’argument le plus faible », ce qui, selon lui, est le moyen le plus sûr d’exercer son pouvoir sur autrui et d’obtenir la liberté. Gorgias n’est attaché ni à la vérité, ni à la justice. Il cherche plutôt à utiliser ses prouesses rhétoriques pour tromper les autres et les amener à croire tout ce qu’il dit. Pour quelqu’un d’aussi astucieux que lui, toute perspective morale est également justifiable, et donc également justifiée.

Le deuxième interlocuteur est l’un des élèves de Gorgias, l’impatient et impulsif Polos, qui représente la part passionnée de l’âme. Polos est prompt à défendre son mentor, se sent souvent offensé par les commentaires de Socrate et exprime avec colère ses objections à ce qu’il perçoit comme des questions indiscrètes. Il n’a pas le temps pour les bavardages ni pour les jeux. Il veut des réponses, à défaut de quoi la colère s’empare de lui.

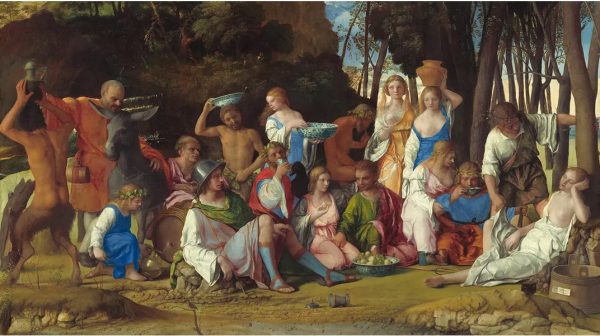

Le dernier interlocuteur de Socrate est Calliclès, qui représente l’appétit. Pour Platon, l' »appétit » désigne le besoin fondamental de nourriture, de sexe, etc. Calliclès exprime sans complexe une vision du monde fondée sur le pouvoir et la domination du plus fort. Ses idées, qui ont inspiré des penseurs radicaux comme Friedrich Nietzsche, constituent une version ancienne de la « loi du plus fort ».

Comme le dit Calliclès, les êtres « supérieurs » laissent leurs appétits s’exprimer au maximum et ne les brident pas. Ils doivent faire preuve d’ingéniosité et de courage pour satisfaire leurs désirs, quels qu’ils soient, qu’ils soient alimentaires ou de domination. La quête effrénée du plaisir et du pouvoir : telle est la voie de Calliclès.

Platon pensait que la raison, la passion et l’appétit devaient œuvrer ensemble sous la direction de la raison. Une âme ordonnée rend une personne stable, mais l’âme ne peut être ordonnée que si elle suit le guide de la raison.

La « raison » ici ne désigne pas l’habileté malveillante d’un Gorgias, mais plutôt l’application honnête de la logique que représente Socrate. Le philosophe incarne une véritable recherche rationnelle, qui se déploie dans le dialogue et ne cherche pas à dominer les autres. Il est également passionné. Il poursuit inlassablement la vérité et n’hésite pas à affronter avec vigueur ses interlocuteurs compétitifs, pourvu qu’ils acceptent de rechercher la vérité.

Enfin, Socrate sait maîtriser ses appétits. Il compare Calliclès à un propriétaire de « vases percés » qui est « contraint de les remplir constamment, jour et nuit, sous peine de souffrir d’une détresse extrême ». Contrairement à celui qui recherche ce qui est voué à disparaître, Socrate est stable, comme un vase toujours plein.

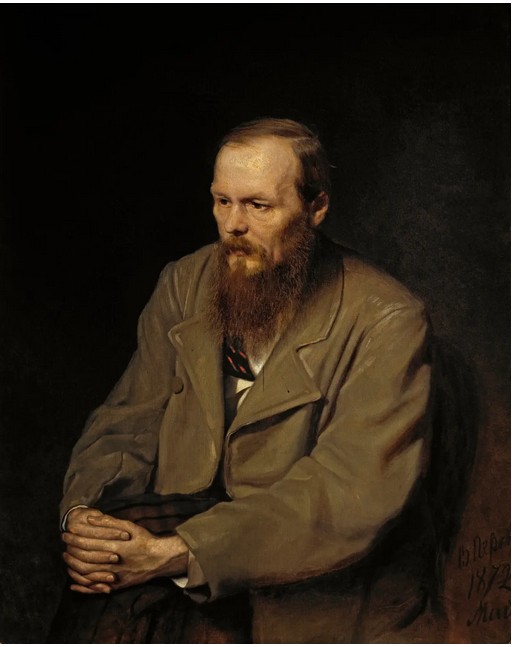

Le Gorgias a exercé une influence considérable sur la tradition occidentale, notamment parce qu’il illustre les types de personnalité humaine courants. Plus de 2200 ans plus tard, l’auteur russe Fiodor Dostoïevski a revisité les thèmes de Platon dans Les Frères Karamazov, qui offre aux lecteurs des exemples encore plus détaillés de ce que signifie « ordonner l’âme ».

L’âme de la famille Karamazov

Robert Jackson, le regretté professeur de Yale, suggérait qu’au cœur de la « conscience artistique et philosophique » de Dostoïevski se trouvait « une préoccupation centrale pour l’homme, sa vision énigmatique, et l’idée que pour être un homme, il faut s’intéresser activement à la condition humaine ». Dostoïevski décrivait sa méthode comme une quête pour résoudre cette énigme : « Je vais au plus profond de moi-même et, analysant atome par atome, je recherche l’ensemble. »

Publié entre 1879 et 1880, Les Frères Karamazov illustre parfaitement la vision pénétrante de Dostoïevski sur la psyché humaine. On l’a qualifié de « drame théologique » pour ses réflexions sur le doute, la raison, le libre arbitre et une foule d’autres questions philosophiques. Ces réflexions se déploient à travers les tribulations de la famille Karamazov : Fiodor, le père, et ses trois fils, Dimitri, Ivan et Alexis.

Fiodor est un homme égocentrique et hédoniste. Il fuit ses responsabilités de père et est toujours à la recherche de son prochain verre. Après son meurtre, le procureur décrit Fiodor presque exactement comme Socrate décrit Calliclès :

« Il ne voyait dans la vie que le plaisir des sens, et il élevait ses enfants dans cet esprit. […] Il était l’exemple même de tout ce qui s’oppose au devoir civique, de l’individualisme le plus total et le plus malveillant. »

Dimitri, le fils aîné de Fiodor, est aussi hédoniste que son père. Il est également colérique et furieux. Son esprit combatif est facilement éveillé, et ses colères explosives l’empêchent souvent de réfléchir à la meilleure marche à suivre. En ce sens, Dimitri fait preuve de la même fougue que Polos. Mais il fait aussi preuve d’une conscience de soi absente du Gorgias. Dimitri sait souvent où il a fait fausse route. Cette reconnaissance inspire l’une des phrases les plus incisives du livre : « La beauté est à la fois mystérieuse et terrible. Dieu et le diable s’y battent, et le champ de bataille est le cœur de l’homme. »

Si Dimitri se laisse souvent emporter par ses émotions au détriment de la raison, Ivan, le Karamazov du milieu, est excessivement rationnel. Son trait distinctif est la froide distance avec laquelle il nie l’existence de Dieu. Comme l’a noté Joseph Frank, biographe primé de Dostoïevski, le débat intérieur d’Ivan se situe « entre sa reconnaissance de la sublimité morale de l’idéal chrétien et son indignation face à un univers de douleur et de souffrance. »

Le raisonnement d’Ivan, comme celui de Gorgias, est incisif et d’une grande portée. Mais son hyper-rationalité érode ses fondements moraux, l’empêchant de vouloir s’appliquer à la bonté. Ivan le réalise lui-même : « L’intelligence se tortille et se cache. L’intelligence est sans principes. » Il est Gorgias poussé à l’extrême. Alors qu’il est dans l’erreur, Gorgias utilise la raison dans un but clair : gagner de l’argent et de l’influence. Le but d’Ivan est moins défini. Son scepticisme implacable finit par se transformer en désespoir existentiel, révélant aux lecteurs l’effrayante insuffisance d’une incrédulité débridée.

Si Socrate est l’exemple platonicien d’une âme unifiée, qui est celui de Dostoïevski ?

La foi, l’amour et la compassion

Alexis est le plus jeune des frères Karamazov, et sa dévotion contraste fortement avec l’athéisme d’Ivan. Alexis est indéniablement intelligent, mais la logique implacable n’est pas son point fort. Novice dans un monastère orthodoxe russe, il voit la vie à travers un prisme spirituel. Il étreint Dieu non pas par la raison, mais par la foi, reflétée dans sa croyance en la bonté innée de l’humanité.

La piété d’Alexis est cependant mise à l’épreuve par ses interactions avec des personnalités tendues et accablantes, dont les membres de sa propre famille. Le sang-froid du jeune Karamazov le distingue de son frère Dimitri. Alexis est passionné, mais, comme Socrate, il ne se laisse jamais dominer par ses émotions. La compassion et un charisme bienveillant sont ses plus grandes qualités, ce qui fait de lui le personnage le plus attachant du roman.

Même si Socrate utilise la raison différemment de Gorgias, sa marque de fabrique reste l’investigation rationnelle. Contrairement à lui, Alexis persuade par l’exemple. Le roman se conclut par les funérailles du jeune Ilioucha, fils d’un officier agressé par Dimitri. Au cours de la cérémonie, Alexis exhorte les personnes présentes à se souvenir du jeune garçon décédé et à chérir l’amour qu’ils ressentaient les uns pour les autres : « Souvenons-nous comme c’était bon autrefois, lorsque nous étions tous ensemble, unis par un sentiment bon et bienveillant qui, pendant le temps où nous aimions ce pauvre garçon, nous rendait peut-être meilleurs que nous ne le sommes. »

Aussi « méchants que nous puissions devenir », dit Alexis, « souvenons-nous comment nous avons enterré Ilioucha, comment nous l’avons aimé dans ses derniers jours et comment nous avons discuté comme des amis. » Le meilleur aspect de notre nature se révèle dans la communion aimante avec nos semblables.

Le combat de l’âme

Le Gorgias et Les Frères Karamazov dépeignent la lutte de l’âme pour réaliser son potentiel d’ordre et de stabilité. Des tensions surgissent lorsqu’une partie de l’âme prend le dessus sur les autres, comme le montrent les tribulations des personnages, tant dans le roman que dans les dialogues de Platon. Lorsque la passion de Polos façonne ses propos hostiles, un conflit s’installe. Lorsque la raison d’Ivan prend le dessus, il sombre dans le désespoir. Le combat est à la fois intérieur et extérieur. Il se déroule en nous et entre nous.

Chez Socrate et Alexis, nous trouvons deux âmes ordonnées. Pour Socrate, l’âme ne trouve l’unité que lorsque la raison prend le pas sur la passion et l’appétit. Comme il l’a affirmé dans sa célèbre affirmation, une vie non examinée ne vaut pas la peine d’être vécue. Le dialogue rationnel et l’introspection aident chacun à comprendre qu’il doit aspirer à la modération, à la sagesse et à la vérité, et rejeter les plaisirs vils, la richesse et le pouvoir, tout comme lui.

Dostoïevski pourrait être d’accord, mais il pourrait rappeler à Socrate que la raison seule ne peut gouverner l’âme. Elle est nécessaire, mais insuffisante. Contrairement à Socrate, Alexis montre à ses lecteurs que le potentiel de bonté ne se révèle pas dans le triomphe de la raison, mais dans le creuset de la souffrance, de la foi et de l’amour rédempteur.

Comment pouvez-vous nous aider à vous tenir informés ?

Epoch Times est un média libre et indépendant, ne recevant aucune aide publique et n’appartenant à aucun parti politique ou groupe financier. Depuis notre création, nous faisons face à des attaques déloyales pour faire taire nos informations portant notamment sur les questions de droits de l'homme en Chine. C'est pourquoi, nous comptons sur votre soutien pour défendre notre journalisme indépendant et pour continuer, grâce à vous, à faire connaître la vérité.