Observez attentivement cette scène printanière avant l’aube : des étoiles filantes jaillissent au-dessus d’un horizon méridional par une nuit sombre et sans lune au début du mois de mai.

Cette image d’étoiles filantes apparaît chaque année lorsque la pluie de météores Êta Aquarides – littéralement la poussière cosmique rejetée par la comète de Halley – entre en collision avec la Terre lorsqu’elle est en orbite autour du Soleil, croisant sa trajectoire deux fois par révolution solaire. La période de pic d’activité de la pluie de météores Êta Aquarides ne coïncide pas toujours avec les nuits sans lune, mais heureusement pour les amateurs de météores, c’est le cas cette année.

Pour les lève-tôt qui souhaitent apercevoir les Êta Aquarides avant le lever du soleil, ou faire un vœu à leur sujet, voici les informations à savoir.

Quand, où et comment observer les Êta Aquarides ?

Bien que les Êta Aquarides apparaissent cette année entre le 15 avril et le 27 mai, leur période de pic – c’est-à-dire le meilleur moment pour les observer – est une fenêtre beaucoup plus étroite qui se situe autour du 5 mai. Cette date correspond au moment où la Terre rencontre le flux de débris de la comète de Halley, qui tourne en boucle bien au-delà de notre système solaire, provoquant des météores lorsque les débris se consument dans notre atmosphère.

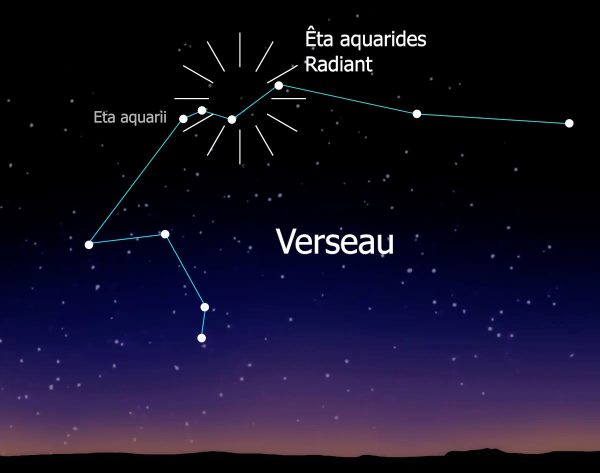

Comme les Êta Aquarides rayonnent depuis la constellation du Verseau – le porteur d’eau – située dans l’hémisphère sud de la voûte céleste, ils favorisent naturellement les observateurs situés au sud de l’équateur. Le point à partir duquel les météores semblent rayonner est appelé le radiant, mais il est préférable de ne pas regarder vers le radiant pour trouver des météores (nous y reviendrons plus tard).

Ce radiant s’aligne presque exactement sur l’étoile Eta Aquarii, l’une des quatre étoiles composant l’astérisme en forme de Y de la constellation du Verseau, qui, si ce n’est pas évident désormais, a donné son nom à la pluie de météores : Êta Aquarides.

L’observation des météores nécessite un ciel sombre, et comme le premier quartier de lune tombe le 4 mai, une nuit sombre et sans lune accompagnera la période de pic des Êta Aquarides. En général, les observateurs de météores devraient également éviter les lumières artificielles des villes pour une meilleure expérience d’observation.

Selon EarthSky, dans des conditions optimales d’obscurité et sans lune, un observateur dans les régions méridionales des États-Unis peut voir 10 à 20 Êta Aquarides par heure.

Qu’est-ce que le radiant ?

Il peut sembler étonnant que tous ces météores aient pu, pendant des siècles, être rattachés à un seul point radiant situé dans la constellation du Verseau. Mais les Êta Aquarides ne proviennent pas réellement de ce point et ne se déplacent pas jusqu’ici ; c’est juste une astuce de perspective qui le fait paraître ainsi.

Ces morceaux de glace et de roches spatiales au milieu du flux de débris s’enflamment à une centaine de kilomètres au-dessus de la Terre. Alors pourquoi semblent-ils rayonner à partir d’un point situé près d’Eta Aquarii, une étoile distante de 170 années-lumière, soit des billions de kilomètres ?

Se déplaçant sur une vaste orbite autour du Soleil, les Êta Aquarides suivent le sillage de leur objet parent, la comète de Halley. En volant en orbite, les débris se déplacent selon des vecteurs parallèles. Nous pouvons donc appliquer la technique rendue célèbre par l’artiste-scientifique Léonard de Vinci, la règle de la perspective à un point, lorsque nous observons ces objets en provenance de l’espace extra-atmosphérique.

De même que les voies ferrées se déplacent en parallèle et semblent converger en se rapprochant de l’horizon, mais ne convergent jamais vraiment, les étoiles filantes semblent converger au niveau de leur radiant. Mais elles ne proviennent pas réellement de cette étoile lointaine.

Les météores ne se trouvent pas sur le radiant ou à proximité de celui-ci, car ils n’offrent que peu de profil. Il est préférable d’apercevoir leurs flancs allongés lorsqu’ils passent à des angles plus larges, afin d’observer la périphérie du radiant et de voir le ciel dans son intégralité.

Cependant, comme la constellation du Verseau favorise l’hémisphère sud, il est préférable de faire face à cette direction générale lorsque l’on observe les Êta Aquarides depuis le nord de l’équateur.

Quelle est l’origine des Êta Aquarides?

Tous les météores commencent leur vie sous forme d’astéroïdes ou de comètes (parfois, les astéroïdes, qui sont essentiellement des roches spatiales, étaient des comètes qui se sont éteintes). De nombreuses comètes, qui ressemblent à des « boules de neige sales » composées de gaz gelés et de particules cosmiques, sont en orbite autour de notre Soleil, mais tournent en boucle bien au-delà du système solaire.

Lorsque les comètes s’approchent du Soleil, l’énergie solaire les fait se sublimer et libérer des gaz et des débris dans l’espace. En se débarrassant de leur matière volatile, elles laissent derrière elles de vastes complexes de matériaux. Lorsque la Terre croise ces flux de débris, des morceaux brûlent dans notre atmosphère et deviennent des météores.

C’est pourquoi les Êta Aquarides et d’autres pluies de météores ont lieu à peu près à la même période de l’année depuis des siècles.

La comète de Halley, l’objet parent des Êta Aquarides, tourne autour du Soleil tous les 76 ans en moyenne, et a été observée dès 240 avant J.-C., selon EarthSky. La comète a été vue pour la dernière fois dans le système solaire en 1985-1986 et a atteint sa plus grande distance en 2023. Elle reviendra en 2061.

L’astronome anglais Edmond Halley aurait été le premier à comprendre que les réapparitions constantes de la comète de Halley concernaient, en fait, le même objet. La comète de Halley est également devenue la première comète à être étudiée par un engin spatial lorsque Giotto, de l’Agence spatiale européenne, l’a survolée et a observé sa surface.

Le vaisseau spatial robotisé a permis aux scientifiques d’étudier la structure du noyau glacé de la comète. Il a également observé l’enveloppe gazeuse, ou coma, qui entoure les comètes lors de la sublimation, ainsi que la queue caractéristique de la comète, qui se forme sous l’effet de la chaleur du Soleil.

Comment pouvez-vous nous aider à vous tenir informés ?

Epoch Times est un média libre et indépendant, ne recevant aucune aide publique et n’appartenant à aucun parti politique ou groupe financier. Depuis notre création, nous faisons face à des attaques déloyales pour faire taire nos informations portant notamment sur les questions de droits de l'homme en Chine. C'est pourquoi, nous comptons sur votre soutien pour défendre notre journalisme indépendant et pour continuer, grâce à vous, à faire connaître la vérité.