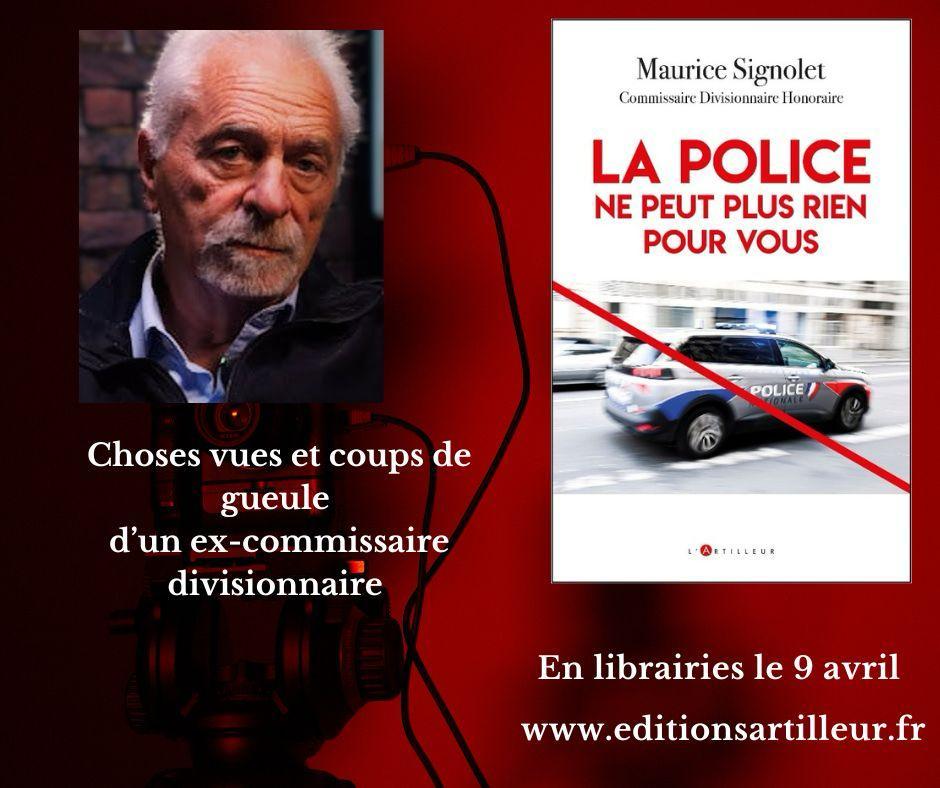

ENTRETIEN – Maurice Signolet est un ancien commissaire divisionnaire. Il a travaillé au sein de l’institution policière pendant quarante ans et publie un ouvrage La police ne peut plus rien pour vous (L’Artilleur, 2025). Dans un entretien accordé à Epoch Times, il revient sur son parcours et décrypte l’actualité.

Epoch Times : Vous avez opté pour un titre « choc » pour votre ouvrage. Pourquoi ?

Maurice Signolet : J’ai effectivement choisi un titre provocateur. Pour autant, mon but n’est pas de remettre totalement en cause l’institution policière et de dire que tout est perdu. J’ai simplement voulu avertir le grand public sur le fait que la sociologie policière a diamétralement changé ces quarante dernières années tout en relatant ma carrière. C’est au lecteur de décrypter, à travers ma vie de policier, ces changements sociologiques et organisationnels qui ont impacté l’institution policière.

Ce changement sociologique fait qu’aujourd’hui la police est moins efficace ?

Exactement. La police a évolué en même temps que le reste de la société et n’a pas échappé à ses dérives : l’individualisme, l’hédonisme et le manque de respect vis-à-vis de la hiérarchie.

En même temps, de profondes réformes de l’institution, mais aussi du code de la procédure pénale ont grandement entravé l’efficacité de la police.

Vous parlez de réformes. La baisse des effectifs de police engagée sous Nicolas Sarkozy a-t-elle lourdement impacté l’institution policière ?

Ce n’est pas celle qui a le plus obéré les capacités de travail des policiers. La réforme des corps et carrière de 1995, souvent oubliée, a été beaucoup plus pénalisante. Le corps des inspecteurs de police, fort de ses 25.000 fonctionnaires a été supprimé. Il a été fusionné dans le corps des gardiens de la paix pour des raisons économiques.

En même temps, le corps des commissaires de police a été réduit de moitié et les gardiens de la paix se sont retrouvés à devoir effectuer un panel complet de missions, allant de la circulation routière à l’antiterrorisme.

Les conséquences de ces changements furent absolument dramatiques tant sur le plan qualitatif qu’organisationnel. Les gardiens de la paix ont une culture ancestrale de la récupération horaire. Ils font des vacations.

Mais si vous leur demandez de faire du renseignement et de l’investigation, des millions d’heures supplémentaires doivent être payées ou récupérées.

Ces heures supplémentaires ne révèlent pas un investissement démesuré, mais aujourd’hui, la hiérarchie policière est dans l’obligation de comptabiliser des heures qui ne l’étaient pas à l’époque du corps des inspecteurs de police.

Vous avez rejoint la brigade des stupéfiants de Paris en 1990. « Personne ne mesurait l’expansion de la consommation de produits stupéfiants et ce qui en découle de manière exponentielle : le trafic », écrivez-vous. C’est-à-dire ?

La lutte contre le trafic de stupéfiants était perçue comme quelque chose de marginal. N’oublions pas que dans les années 1960-1970, la consommation de drogue était extraordinairement discrétionnaire. Elle ne concernait qu’un public très réduit notamment issu du monde du spectacle.

D’ailleurs, à Paris, il n’y avait pas de brigade des stupéfiants, mais seulement une brigade mondaine dans laquelle travaillait un petit groupe en charge de la drogue.

À l’époque, on disait même que le fichier des toxicomanes « tenait dans un carton à chaussures ». Les temps ont bien changé. Le trafic de stupéfiants est un sujet qui concerne l’ensemble de la société aujourd’hui.

Mais il y a eu un premier glissement de la délinquance au cours des années 1970. Nous sommes passés d’une délinquance d’appropriation avec des cambrioleurs ou des braqueurs à une délinquance de trafiquants de drogue.

Au départ, le banditisme traditionnel et des organisations comme la French Connection se sont emparés de ce trafic. Contrairement à aujourd’hui, le travail était plus aisé pour la police : elle bénéficiait de beaucoup de moyens d’investigation comme le recours aux informateurs et il n’y avait pas des sanctuaires de vente dans les cités. La vente de ces produits se faisait dans des endroits dans lesquels la police pouvait intervenir à l’instar des cabarets ou des boîtes de nuit.

À la fin des années 1990, la délinquance a muté une fois de plus. Les grands bandits traditionnels ont été remplacés par des délinquants issus de l’immigration et la tâche est devenue nettement plus ardue pour les policiers.

Il fallait désormais se rendre dans des cités à l’architecture labyrinthique pour arrêter les trafiquants et faire face à une nouvelle population qui pouvait prêter main forte à ces délinquants. Ces cités sont devenues des foyers de délinquance énormes sur lesquels la police n’a plus réellement de prise.

La France est aujourd’hui en proie à un narcotrafic sur-développé. Comment jugez-vous la manière dont l’État tente de l’affaiblir ?

Je vois bien que le ministre de l’Intérieur et le garde des Sceaux se rendent compte de la gravité de la situation et cherchent à changer de paradigme.

La création de prisons spécifiques pour surveiller les grands narcotrafiquants va dans le bon sens, mais ce n’est pas suffisant.

En trente ans, nous sommes passés d’une justice de l’acte à une justice de l’auteur dans laquelle on prend en considération le profil de l’auteur avant de le sanctionner.

À cela s’est ajouté une évolution du code de procédure pénale qui a largement complexifié le travail des policiers.

Nous devons rattraper quarante ans de dérives.

Et le manque de coopération internationale demeure une problématique…

Oui, et les pays producteurs, que ce soit en Amérique latine ou ailleurs, vivent de ce trafic. Il faut savoir que les cartels de Medellín et de Bogota en Colombie, pour ne citer qu’eux, font en partie vivre la population. Il va donc être extrêmement difficile pour la France de coopérer davantage avec ces États.

Maintenant, nous pourrions également lancer une réflexion sur la consommation de stupéfiants. S’il n’y a pas de consommateurs, il n’y a, par définition, pas de trafiquants.

Je pense que la vision que nous avons des toxicomanes doit changer. Il ne faut plus les considérer seulement comme des personnes victimes d’addictions. Ils sont aussi des individus dans l’illégalité qui commettent parfois l’irréparable, comme le comédien Pierre Palmade.

D’ailleurs, j’observe qu’il a été libéré sous bracelet électronique après avoir passé seulement six mois derrière les barreaux. Ce n’est pas ce que j’appelle de l’exemplarité.

J’espère que dans le milieu du cinéma et du spectacle, où la consommation de drogues est encore légion, il y aura une sorte de mouvement MeToo qui puisse faire changer les comportements.

Ces derniers jours, plusieurs établissements pénitentiaires ont été attaqués. Des véhicules ont été incendiés et certaines prisons ont été visées par des tirs à l’arme automatique. Emmanuel Macron a réagi et a promis que les auteurs de ces violences seront « retrouvés, jugés et punis ». Que vous inspirent ces tristes événements ? De quoi sont-ils révélateurs ?

L’enquête est toujours en cours, il faut rester prudent. Cependant, je ne peux m’empêcher, en analysant ces attaques, de penser à ce que pouvait faire le groupe terroriste communiste Action Directe dans les années 1970-1980.

Par ailleurs, il n’est pas exclu que ces actes de violence contre des centres pénitentiaires soient le résultat d’une association entre des mouvements d’extrême gauche revendicatifs et le monde du narcotrafic.

L’un comme l’autre pourrait y trouver leur compte : lutter contre la politique du gouvernement.

Si cette collusion entre des narcotrafiquants et des groupes d’extrême gauche eux-mêmes manipulés par des mouvements moins extrémistes qui ne se seraient pas rendu compte de la portée de leurs actes, était avérée, on courrait vers le drame.

Comment pouvez-vous nous aider à vous tenir informés ?

Epoch Times est un média libre et indépendant, ne recevant aucune aide publique et n’appartenant à aucun parti politique ou groupe financier. Depuis notre création, nous faisons face à des attaques déloyales pour faire taire nos informations portant notamment sur les questions de droits de l'homme en Chine. C'est pourquoi, nous comptons sur votre soutien pour défendre notre journalisme indépendant et pour continuer, grâce à vous, à faire connaître la vérité.