Considérée à l’origine comme le projet phare du dirigeant chinois Xi Jinping visant à renforcer l’influence géopolitique de Pékin dans le monde entier, la titanesque « Initiative Ceinture et Route » (ICR) est en perte de vitesse en raison de retards et d’annulations de projets, ainsi que d’un nombre croissant de travaux inachevés.

Fin 2024, le Brésil est devenu la dernière grande économie à décider de ne pas rejoindre l’ICR, souvent qualifiée de « nouvelle route de la soie ». Ce pays a suivi l’Inde et l’Italie qui avaient pris leurs distances avec le projet d’investissement chinois dans diverses infrastructures mondiales. Même si le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva n’a pas coupé les liens avec Pékin, il a décidé que le Brésil ferait mieux de maintenir un engagement bilatéral plutôt que de rejoindre l’ICR. Sa décision reflète le scepticisme croissant quant aux avantages à long terme de cette Initiative.

L’ICR a été lancée en grande pompe en 2013, attirant finalement dans son giron près de 150 pays. Cependant, une réaction de rejet générale s’est développée, depuis lors, en raison de promesses non tenues, d’imbroglios financiers, d’accusations de diplomatie du piège de la dette et de l’expansion de l’influence géopolitique de la Chine. En conséquence, de nombreux pays sont en train de réévaluer leur participation. Avec le retrait de deux des plus grandes économies des BRICS – l’Inde et le Brésil – la crédibilité mondiale de la « Ceinture et la Route » s’érode, portant un nouveau coup aux ambitions du Parti communiste chinois de remodeler le commerce mondial par le biais de la « diplomatie des infrastructures ».

Au lieu de changer rapidement la donne au niveau mondial, l’ICR a été marquée plutôt par des retards, des inefficacités et des échecs. Le corridor économique Chine-Pakistan (CPEC), qui devait à l’origine être le joyau de l’ICR, illustre ces problèmes. Le port pakistanais de Gwadar, par exemple, est toujours non opérationnel en raison d’une mauvaise planification, de la corruption et d’attaques d’insurgés.

Dans le même temps, d’autres projets clés du CPEC, tels que l’autoroute Karachi-Lahore et la modernisation du chemin de fer reliant Karachi à Peshawar, restent inachevés ou bloqués, car Pékin refuse de les financer sans que le Pakistan s’endette de manière insoutenable. Avec 69 milliards de dollars dus à la Chine, le pays est aujourd’hui confronté à une aggravation des déséquilibres commerciaux, de l’instabilité financière et des risques sécuritaires, plutôt qu’à la prospérité économique initialement promise par l’ICR.

Au-delà du CPEC, d’autres projets de l’ICR n’ont apporté que peu d’avantages, laissant souvent les pays participants dans une situation encore plus difficile qu’avant. Le projet de train à grande vitesse indonésien reste inachevé, et le « chemin de fer vers nulle part » du Kenya est devenu un fardeau financier. Les investissements de la Chine dans des ports tels que Hambantota au Sri Lanka, Gwadar au Pakistan et Payra au Bangladesh donnent la priorité aux intérêts stratégiques de Pékin plutôt qu’à la croissance économique des pays qui les abritent.

Le port de Hambantota est l’un des exemples les plus notoires. Malgré les mises en garde concernant ses capacités économiques et financières limitées, le Sri Lanka a contracté plus d’un milliard de dollars de prêts chinois pour financer le projet. Lorsque le port n’a pas réussi à générer les recettes nécessaires au remboursement des dettes, le gouvernement a été contraint de le louer, en 2017, à une société d’État chinoise pour une durée de 99 ans, renonçant de fait au contrôle d’un port maritime stratégique.

En Asie du Sud-Est, l’ICR n’a pas non plus tenu ses promesses, avec plus de 50 milliards de dollars investis dans des projets d’infrastructure qui n’ont pas été réalisés. Un rapport de l’Institut Lowy révèle que si la Chine est le premier bailleur de fonds de la région dans le domaine des infrastructures, seuls 35 % de ses projets ont été menés à bien, contre 64 % pour le Japon et 53 % pour la Banque asiatique de développement.

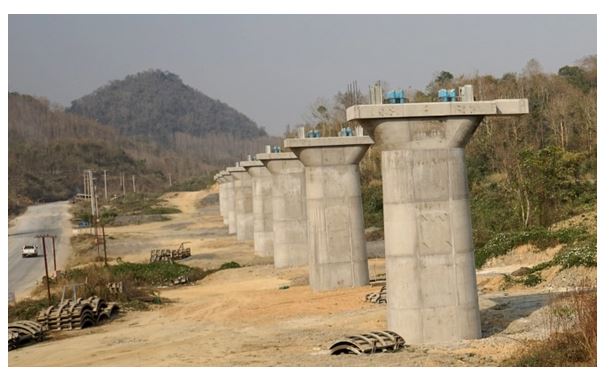

Le Laos, attiré par les promesses de développement, s’est massivement endetté pour financer le chemin de fer Boten-Vientiane d’une valeur de 6 milliards de dollars. Il a toutefois été confronté à une grave crise financière qui a conduit la Chine à prendre le contrôle de 90 % du réseau électrique du pays en 2020.

Les prêts dans le développement d’infrastructures servent d’outil important dans la stratégie à long terme de Pékin. Ils lui permettent de prendre de nombreux pays dans le piège de l’ICR et de les rendre économiquement dépendants et politiquement vulnérables à l’État-parti chinois.

Outre la diplomatie de la dette, la stratégie économique de Pékin consiste à déverser la production excédentaire dans les pays partenaires de la BRI et à inonder les marchés de pays comme le Cambodge, le Népal ou la Birmanie (Myanmar) de produits chinois bon marché. Cette pratique affaiblit les industries locales, étouffe l’innovation nationale et crée une dépendance économique à long terme.

Ce qui est encore plus inquiétant, c’est que de nombreux investissements de l’ICR présentent un potentiel de double usage, permettant au régime chinois de convertir des infrastructures civiles en infrastructures militaires, élargissant ainsi son empreinte stratégique dans l’océan Indien et bien au-delà. Les ports et les chemins de fer construits sous le couvert du commerce pourraient servir de centres logistiques militaires, ce qui soulève de graves problèmes de sécurité pour les pays hôtes.

Pour les pays pris dans le piège de Pékin, le coût de « l’amitié » du régime chinois va bien au-delà de la dette financière, car cela érode leur souveraineté, restreint leurs choix politiques et aggrave leur dépendance économique. L’expérience des pays, comme le Sri Lanka, le Pakistan et le Laos, sert d’avertissement sévère : l’attrait des investissements chinois a souvent un lourd tribut à payer. Au lieu de favoriser le développement, l’ICR a laissé les pays accablés par une dette insoutenable, des projets inachevés ou inutilisables et une plus grande vulnérabilité à l’influence de la Chine expansionniste.

Alors que le Parti communiste chinois continue de promouvoir l’ICR comme un succès, la réalité est tout autre. En 2023, 19 pays, dont la Turquie et le Kenya, ont complètement cessé leurs engagements dans des projets de l’ICR, tandis que la Russie, qui n’y était pas impliquée en 2022, n’a signé qu’un seul accord. En 2024, encore plus de pays ont annulé ou interrompu les projets de l’ICR, alors même que l’ensemble des investissements de la Chine à l’étranger a augmenté de 10 %. Toutefois, ce chiffre tient compte de tous les investissements à l’étranger et ne signifie pas que l’ICR est en plein essor.

Une grande partie de cette augmentation peut être attribuée à des investissements non liés à l’ICR, comme des acquisitions dans des industries de haute technologie, des accords énergétiques en dehors du cadre de la Ceinture et la Route, ainsi que des injections de capitaux dans des entreprises d’État chinoises opérant à l’étranger. En outre, la forte inflation mondiale en 2024 a gonflé les chiffres de l’investissement, donnant l’impression que la Chine augmentait ses engagements à l’étranger alors qu’en réalité, la hausse des coûts des matériaux, de la main-d’œuvre et de l’énergie a simplement entraîné une augmentation des dépenses.

Plutôt que de refléter une véritable croissance des investissements, ces chiffres pourraient également refléter le fait que Pékin a dû injecter davantage de capitaux pour éviter les défauts de paiement, restructurer les prêts ou maintenir ses positions dans des régions clés, alors que ses projets d’infrastructure s’enlisent ou ne génèrent pas de bénéfices.

Loin d’être un signe de réussite, l’augmentation des investissements de la Chine à l’étranger pourrait bien refléter le fait que son fardeau financier s’alourdit alors qu’elle s’efforce de soutenir l’ICR. Cette Initiative n’est plus en train de s’étendre, mais de reculer discrètement à mesure que de plus en plus de pays reconnaissent ses risques et cherchent à se défaire de l’emprise du Parti communiste chinois.

Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement celles d’Epoch Times.

Comment pouvez-vous nous aider à vous tenir informés ?

Epoch Times est un média libre et indépendant, ne recevant aucune aide publique et n’appartenant à aucun parti politique ou groupe financier. Depuis notre création, nous faisons face à des attaques déloyales pour faire taire nos informations portant notamment sur les questions de droits de l'homme en Chine. C'est pourquoi, nous comptons sur votre soutien pour défendre notre journalisme indépendant et pour continuer, grâce à vous, à faire connaître la vérité.