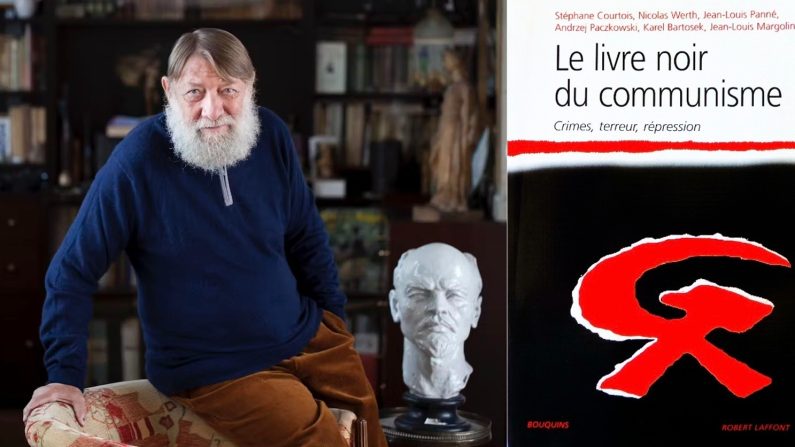

ENTRETIEN EXCLUSIF – Le 7 novembre 1997, alors que l’on commémore le 80e anniversaire de la Révolution d’Octobre, date noire fardée de rouge, un tabou s’effondre, enfin. Dans un constat froid, méthodique, sans appel, le Livre noir du communisme surgit avec la force d’une vérité trop longtemps tue et dresse, en six cents pages, l’inventaire funeste d’un siècle de révolutions : famines organisées, purges, déportations, camps de concentration. Plus de cent millions de morts. Partout, la promesse d’égalité fondée sur l’abolition de la propriété privée n’a pas enfanté du « paradis des travailleurs », mais de régimes de plomb, tissés de silence et de terreur. Sous les mots, on découvre les morts. Sous les slogans, les fosses. Le communisme est enfin confronté au tribunal de l’Histoire. À la barre, un homme : Stéphane Courtois. Ancien militant maoïste passé de la ferveur révolutionnaire à la rigueur des archives, l’historien livre ici le récit de sa jeunesse éblouie par la lumière rouge des révolutions et raconte la genèse du Livre noir, pavé de mémoire lancé dans un monde intellectuel, universitaire et médiatique qui, trop souvent, avait choisi de ne pas savoir. Il interroge ensuite notre époque. Car le communisme a changé de visages, et son spectre continue de hanter l’Occident.

Epoch Times : Vous avez dirigé la rédaction du Livre noir du communisme, l’œuvre qui a levé le voile sur l’ampleur des crimes commis au nom de cette idéologie totalitaire. Mais ce que l’on sait moins, c’est qu’avant de la dénoncer, vous y avez adhéré. À la fin des années 1960, vous plongez dans l’univers maoïste et embrassez la cause révolutionnaire. Qu’est-ce qui vous a conduit durant votre jeunesse à rejoindre les rangs communistes ?

Stéphane Courtois : Je suis entré dans le mouvement communiste, plus précisément maoïste, par le plus grand des hasards. À vrai dire, je ne faisais même pas de politique. Mon intérêt allait à l’histoire, et j’étais alors étudiant en droit à la faculté de Nanterre. Celle-ci allait devenir, quelques mois plus tard, le foyer incandescent de Mai 68, l’épicentre du soulèvement gauchiste, avec ses figures flamboyantes, à commencer par Daniel Cohn-Bendit.

Un jour, la fièvre contestataire, partie du département de sociologie, a fini par gagner la faculté de droit, jusqu’alors réputée pour son calme. Les cours furent bloqués, remplacés par des assemblées générales improvisées. C’est lors de l’un de ces rassemblements que tout a basculé pour moi. Cohn-Bendit lance à la cantonade : « La fac de droit n’est pas occupée, il faut occuper la fac de droit ! » Spontanément, presque malgré moi, je reprends son mot d’ordre : « Il faut occuper la fac de droit ! » Et je m’exécute.

C’est ainsi que tout a commencé. Loufoque ? Complètement. Mais les révolutions naissent parfois d’un grain de folie. Très vite, d’autres étudiants nous rejoignent. Le mouvement prend de l’ampleur. Bientôt, des militants aguerris débarquent. Parmi eux, des maoïstes du groupe Vive le communisme, qui nous abordent avec un savoir-faire bien rôdé en matière de recrutement. J’intègre alors ce groupe, bientôt rebaptisé Vive la révolution.

En 1970, je finis par être exclu de la fac de droit après y avoir semé le chaos. Sur le plan académique, c’était la dégringolade. Mais du point de vue révolutionnaire, c’était l’ascension. On me confia une mission de premier ordre : diriger une grande librairie maoïste que le mouvement venait d’ouvrir à Paris. Elle s’appelait La Commune. J’ai accepté.

Pendant deux ans, de 1970 à 1972, j’ai donc dirigé cette librairie, située non loin du Jardin des Plantes. On y trouvait tout ce que la révolution mondiale pouvait produire : Lénine, Staline, Mao, Pol Pot, Enver Hoxha, Kim Il-sung, Hô Chi Minh, Castro, Che Guevara… Et même des textes plus sulfureux comme le Manuel de guérilla urbaine du Brésilien Carlos Marighella, imprimé clandestinement en Suisse par Jean-Luc Godard, et diffusé sous le manteau en France.

Tout roulait, jusqu’au jour où l’ambassade de Chine a décidé de s’en mêler. Pékin nous soutenait à sa façon : des cargaisons de Petit Livre rouge arrivaient régulièrement chez nous, gracieusement. Nous ne les payions jamais, mais nous les revendions sans états d’âme. Une forme de subvention déguisée. Et puis, brutal changement d’atmosphère. Convoqué à l’ambassade, on m’accuse, avec gravité, de vendre dans ma librairie une littérature contre-révolutionnaire.

Votre librairie était pourtant résolument rouge. Quelle était donc cette dérive « contre-révolutionnaire » qui avait bien pu déclencher leur courroux ?

Vive la Révolution était une formation d’obédience maoïste, certes, mais traversée par un esprit libertaire qui flirtait sans complexe avec l’anarchisme. Un espace hybride, à la croisée de la radicalité révolutionnaire et d’une irrévérence assumée à l’égard des dogmes marxistes les plus rigides. On y militait avec passion, mais sans jamais se prendre tout à fait au sérieux.

C’est dans ce creuset, à l’automne 1970, qu’a émergé le Mouvement de libération des femmes (MLF), suivi, en mars 1971, par la naissance du Front homosexuel d’action révolutionnaire (FHAR), premier mouvement homosexuel en France. Autant dire que nous étions à mille lieues de l’orthodoxie stalinienne et de la ligne compassée du Parti communiste français. Nous nous trouvions alors en marge du mouvement communiste classique. Et forcément, nous attirions des personnalités hautes en couleur, parfois franchement extravagantes.

Parmi ces figures un brin décalées, il y avait une bande de copains qui avaient leurs habitudes dans ma librairie. Un jour, ils débarquent avec une publication satirique qu’ils avaient concoctée : un pastiche satirique du journal des maoïstes orthodoxes. Ces derniers disposaient alors de leur propre organe de presse, L’Humanité Rouge, version enflammée et dogmatique du journal officiel du PCF. Pour les tourner en dérision, nos joyeux provocateurs avaient lancé un bulletin intitulé L’Humour Rouge. Le ton était donné.

En couverture, une rangée de bustes de Mao, cinq ou six, chacun surmonté d’une petite lampe clignotante. Le tout accompagné d’un slogan parodique : « La pensée du président Mao éclaire le monde ». J’ai trouvé ça drôle, irrévérencieux, juste ce qu’il faut, et j’ai déposé quelques exemplaires sur une table de la librairie, en vente pour 0,50 francs.

L’humour, manifestement, n’était pas au goût de tout le monde. Dans les parages rôdaient quelques maoïstes proches de l’ambassade de Chine. Il semble que l’un d’eux ait pris la chose très au sérieux, au point de nous dénoncer.

Quelques jours plus tard, à l’ambassade, des visages fermés, et L’Humour Rouge agité comme une preuve accablante. C’est à ce moment précis que j’ai compris qu’on avait affaire à des fous.

Je suis resté impassible. Puis, avec un sérieux feint, j’ai lancé : « Camarade, vous devriez savoir que l’humour est la qualité principale du prolétariat français. » Il fallait voir leurs têtes. Mais je n’avais pas tort : à l’époque, les prolos savaient rire. Et surtout, ils n’avaient pas besoin de commissaires politiques pour leur expliquer ce qui était drôle ou non.

Au cœur de l’engagement militant, il y a une ferveur, parfois même une forme de foi quasi religieuse dans un récit idéologique. Si cet épisode a marqué le début d’une remise en cause de vos certitudes marxistes, quels ont été les autres déclencheurs de votre prise de conscience ?

La fissure sérieuse dans l’édifice idéologique est apparue en 1971. Cette année-là, la Chine est secouée par ce qui ressemble à une tentative de coup d’État fantôme. Le maréchal Lin Biao, alors considéré comme le plus proche compagnon de Mao, son successeur désigné, disparaît soudainement de la scène.

Au début, personne ne s’en émeut vraiment. Après tout, Lin Biao est un militaire, donc peut-être était-il occupé ailleurs. Rien d’inquiétant, pensait-on. Jusqu’au jour où mon frère, avec qui je partageais un appartement à l’époque, alors qu’il préparait Sciences Po, me tend un numéro de Time Magazine. Il y a là un petit article au contenu explosif : Lin Biao aurait tenté de fuir en URSS et son avion, faute de carburant, se serait écrasé dans le désert de Gobi, en Mongolie.

Je suis stupéfait. L’histoire paraît tellement invraisemblable que j’en ris presque. À mes yeux, c’est une pure invention de la propagande bourgeoise, un délire anticommuniste de plus. Et pourtant, quelques mois plus tard, l’agence de presse officielle de Pékin confirme l’exactitude de cette version. Là, le doute s’installe.

Au même moment, un autre choc intellectuel vient ébranler mes certitudes : Les Habits neufs du président Mao, de Simon Leys, paraît en France. Ce sinologue belge livre un réquisitoire implacable contre la Révolution culturelle. Rien à voir avec le récit héroïque que nous colportions jusque-là. Ce que décrit Leys, c’est un désastre pur : purges, règlements de comptes, assassinats politiques, destruction culturelle systématique. Un bain de sang. Et, surtout, un mensonge monumental. Tout à coup, les pièces du puzzle s’assemblent. Une tout autre réalité se révèle.

Et comme si cela ne suffisait pas, les tensions au sein de notre propre groupe explosent en parallèle. Le Mouvement de libération des femmes (MLF) et le Front homosexuel d’action révolutionnaire (FHAR), tous deux nés dans notre cercle, prennent une place grandissante. Leurs militants affirment que notre révolution ne parle plus à personne. Que le véritable combat est ailleurs : dans l’oppression des femmes, des homosexuels, des minorités. Que la lutte des classes est dépassée.

S’en suivent trois jours de débats fiévreux, de confrontations violentes, de remises en question radicales. Puis, soudain, plus rien. Le souffle retombe. Le groupe implose à l’été 1971, littéralement, comme un château de cartes balayé par une bourrasque.

Pour ma part, je reste seul à la librairie. Par habitude plus que par conviction. Il faut bien que quelqu’un tienne la boutique, alors je m’en occupe, presque mécaniquement. Jusqu’au jour où je croise un camarade qui accepte de la reprendre. Et c’est ainsi que l’aventure s’est terminée.

Dans le sillage de votre désengagement progressif du militantisme maoïste, vous reprenez des études d’histoire. En 1980, vous vous faites connaître avec la publication de votre thèse, Le PCF dans la guerre, dirigée par Annie Kriegel, historienne spécialiste du communisme, avec laquelle vous fondez d’ailleurs en 1982 la revue Communisme, alors publiée par les Presses Universitaires de France. Dix ans plus tard, en septembre 1992, vous êtes de ceux qui se sont à rendus à Moscou pour explorer les archives de l’Internationale communiste. Comment ce premier accès aux archives soviétiques s’est-il déroulé ?

L’URSS s’effondre en décembre 1991. Au printemps suivant, peut-être même un peu avant, Thierry Wolton, journaliste d’investigation et grand connaisseur du communisme, comprend qu’un moment historique est en train de s’ouvrir. Il n’est pas un observateur comme les autres : il a été marié à une jeune dissidente russe, et grâce à ses réseaux, il perçoit très vite ce que peu d’Occidentaux ont encore saisi : les archives soviétiques pourraient, pour la première fois, devenir accessibles.

De retour en France, il contacte Annie Kriegel, avec qui je travaillais. Wolton lui dit : « Madame, les archives s’ouvrent. On ne sait pas pour combien de temps. Il faut envoyer des chercheurs sur place, et vite ! »

Elle comprend immédiatement l’enjeu. Aussitôt, elle sonne le tocsin. Tout le monde sur le pont ! Dès septembre 1992, je pars pour Moscou, accompagné d’un doctorant et d’un collègue. Jusqu’en septembre 1994, j’explore ces archives remplies de documents jusqu’alors tenus secrets.

Vous avez ainsi joué un rôle pionnier en France dans l’exploitation systématique des archives du Komintern à partir du début des années 1990. Mais vous avez aussi tenu un rôle tout aussi déterminant dans la révélation publique de l’ampleur des crimes communistes, en dirigeant la publication du Livre noir du communisme, paru en 1997. Comment cette idée a-t-elle émergé ?

Fin 1995, je reçois un coup de téléphone d’un certain Monsieur Ronsac, des éditions Robert Laffont. Il voulait me parler d’un livre, mais pas au téléphone. Sa voix était sèche, presque cassante. J’ai failli lui raccrocher au nez. Mais sa manière énigmatique de fixer un rendez-vous a piqué ma curiosité. Il me donne une date, une heure, un lieu. J’y vais, intrigué.

Je m’attendais à rencontrer un éditeur d’âge mûr, profil homme d’affaires du monde littéraire. Je tombe sur un vieillard d’environ quatre-vingt-dix ans. Mais quel vieillard ! Son esprit était d’une vivacité prodigieuse. À peine assis, il me dit : « Je voudrais vous proposer d’écrire un livre. Un livre qui serait… le livre des crimes du communisme. »

À Moscou, j’avais exploré pendant trois ans les archives soviétiques. Mais je ne travaillais pas directement sur l’URSS : je ne parlais pas russe. Ce qui m’intéressait, c’étaient les archives du Parti communiste français, transférées là-bas.

Je lui pose alors la question qui s’impose : « Les crimes du communisme… très bien, mais où ? » Sa réponse me laisse sans voix : « Dans le monde entier. » Je ne m’y attendais pas du tout. L’ampleur du projet est vertigineuse. Trop vaste pour répondre à chaud. Je lui dis simplement : « Je vais y réfléchir. Je ne peux pas vous donner une réponse immédiate. » Je rentre chez moi, l’esprit en effervescence. L’idée fait son chemin.

Qu’est-ce qui a conduit Charles Ronsac à vous proposer ce projet ? Et pourquoi a-t-il choisi de vous en confier la direction ?

Je suis convaincu que le projet du Livre noir du communisme trouve sa véritable origine dans l’action de François Furet. Cet historien, qui avait renversé l’hégémonie jacobine et marxiste sur l’étude de la Révolution française, devait d’ailleurs en écrire la préface, avant que la mort ne l’emporte très brusquement, le 12 juillet 1997. En 1995, il publie Le Passé d’une illusion, ouvrage majeur qui marque un tournant décisif dans la perception du communisme en France.

Je connaissais bien sûr son nom, sa stature, son influence. Mais je ne connaissais pas l’homme. Annie Kriegel, en revanche, le fréquentait de longue date : ils avaient enseigné ensemble dans le même lycée durant les années 1950.

Quand Furet se lance dans l’écriture de L’Illusion, il sollicite son aide. Elle lui répond alors : « Tu dois rencontrer Stéphane Courtois. Il revient des archives de Moscou. Il a tout vu. »

Un rendez-vous est organisé. Un simple déjeuner, en principe. Nous commençons à midi, nous terminons à 18 heures. Pendant six heures, je lui raconte tout : les documents, les découvertes. Hasard du destin : il habitait au coin de ma rue. À partir de ce jour, une relation suivie s’installe. Il vient me voir régulièrement, me demande des précisions, des éclairages, me sollicite pour des relectures. Et j’ai toujours été persuadé que c’est lui qui a soufflé mon nom à Robert Laffont.

Le Passé d’une illusion avait été un immense succès. Un basculement intellectuel était en marche. Tant que l’URSS existait, les communistes bénéficiaient encore d’un magistère moral. Mais dès que l’édifice s’est écroulé, le discours a vacillé. Et surtout, les archives parlaient. Impossible, désormais, de nier Katyn, la Grande Terreur, les déportations, les massacres de masse. Tout remontait à la surface.

Chez Robert Laffont, ils avaient déjà publié un ouvrage de référence sur le nazisme. Alors pourquoi ne pas explorer aussi le communisme ? C’est ainsi, très probablement, que l’idée du Livre noir est née, et qu’on est venu me proposer d’en prendre la direction.

Et vous acceptez de mener ce projet à bien.

J’ai pris huit jours pour réfléchir. L’ampleur du chantier était vertigineuse. Mais plus j’y pensais, plus cela s’imposait comme une nécessité. À une condition, cependant : je ne pouvais pas mener ce travail seul. L’URSS, la Chine, l’Asie du Sud-Est, l’Europe centrale… Le sujet était bien trop vaste. Il fallait une équipe.

J’ai proposé Jean-Louis Panné, historien et ami, qui avait beaucoup travaillé avec Furet. Il accepte aussitôt. Puis Nicolas Werth, grand spécialiste de l’URSS, que j’avais rencontré à Moscou, lorsqu’il était attaché culturel : un homme rigoureux, qui nous avait déjà rendu de nombreux services. Il accepte lui aussi. Karel Bartosek, dissident tchèque, ancien porte-parole de la Charte 77, historien de l’Europe centrale, expulsé de son pays : il rejoint naturellement le projet. Restait la Chine, la Corée du Nord, le Vietnam, le Cambodge… Je pense à Jean-Luc Domenach, figure incontournable de Sciences Po, sinologue reconnu. Il accepte à son tour.

Mais je commets une erreur : je ne fais pas signer les contrats immédiatement. Un mois plus tard, Domenach m’appelle, catastrophé : « Je viens d’être nommé directeur de la recherche à Sciences Po… Je ne pourrai pas participer au livre. »

Il le regrettera amèrement, plus tard, face au succès colossal de l’ouvrage. Heureusement, il me recommande Jean-Louis Margolin, spécialiste de la Chine et du Cambodge, que je connaissais déjà par la Revue Communisme. Il accepte et rejoint l’équipe.

Et c’est ainsi, au fil de réunions régulières, dans ce même salon où nous échangeons, que nous avons conçu et structuré le projet. L’élan était donné. J’avais une date en tête : le 7 novembre 1997. Pourquoi ? Parce que c’était le 80e anniversaire de la Révolution d’Octobre. Et, en moins de deux ans, Le Livre noir du communisme était prêt.

La parution a provoqué un véritable séisme intellectuel et marqué un tournant décisif dans la manière dont le communisme est perçu en Occident. Près de trois décennies plus tard, l’ouvrage continue de faire autorité. À l’époque, aviez-vous mesuré l’impact que ce livre allait avoir, en France comme à l’international ?

Pas du tout. Je me souviens très précisément de ce matin du jeudi 7 novembre 1997. J’étais attablé, paisible, après le petit déjeuner, convaincu que tout était derrière moi. Le Livre noir du communisme était achevé. Pour moi, c’était un projet clos, une contribution sérieuse à l’histoire contemporaine. J’en attendais une réception modeste : peut-être 3000 exemplaires vendus, un succès de librairie honorable.

Et puis, soudain, tout a basculé. En l’espace de quelques heures, le livre a littéralement explosé dans les médias. Une onde de choc. Le sujet était trop chargé, trop longtemps refoulé, trop dense en mémoire et en polémique pour passer inaperçu. Quel que soit le bord politique, chacun réagissait. Et avec force. La presse s’est enflammée. Les débats se sont enchaînés. Et me voilà projeté en pleine lumière.

Chez Robert Laffont, l’enthousiasme se teinte d’inquiétude. L’éditeur avait prévu un tirage initial de 20.000 exemplaires : un chiffre déjà considérable pour un gros ouvrage collectif, dense, sur un sujet jugé aride. Mais dès le samedi midi, les rayons des librairies étaient vides. Plus un seul exemplaire en circulation.

Nous avons frôlé la catastrophe commerciale. Car quand un livre suscite une telle ruée, il faut réagir dans l’instant. Si le réassort ne suit pas, tout peut retomber. L’élan s’épuise. L’effet soufflé.

C’est là que la chance a croisé la compétence. Le week-end qui suivait était celui du 11 novembre : trois jours de répit. Et surtout, une jeune responsable technique chez Laffont fait preuve d’un sang-froid admirable. Elle tranche net : « On arrête tout. Toutes les autres impressions sont suspendues. Les rotatives tourneront uniquement pour Le Livre noir du communisme. »

Les immenses presses Cameron se mettent à cracher dix mille exemplaires par jour. En une semaine, quarante mille nouveaux livres sortent des machines. La machine est lancée.

Au même moment, à Munich, se tient la Foire internationale du livre, l’un des grands rendez-vous du monde de l’édition. Et là, entre en scène, une fois encore, Monsieur Ronsac. Grâce à lui, les droits de publication du Livre noir sont négociés dans 26 langues.

Avec le recul, c’est une histoire invraisemblable. Car ce livre était, en théorie, l’anti-bestseller parfait : un pavé universitaire, un sujet lourd, un collectif d’auteurs inconnus du grand public. Et pourtant, il se retrouve en vitrine, dans toute l’Europe.

À partir de là, je deviens très occupé. Chaque parution à l’étranger s’accompagne de conférences, de débats, d’interviews. Allemagne, Roumanie, Pologne, Hongrie… partout, l’ébullition. Mais c’est en Europe de l’Est que l’impact est le plus profond.

Là-bas, les réactions sont teintées de stupeur : « Comment se fait-il que ce soit un groupe d’historiens d’Europe de l’Ouest qui révèle tout cela ? » Beaucoup d’historiens locaux, encore pris dans les rets de l’ancien régime ou de ses héritiers, n’osaient pas franchir certaines lignes. Le Livre noir a été un électrochoc. Il a déclenché un mouvement : plusieurs États ont fini par ouvrir leurs propres archives.

À ce stade, Le Livre noir du communisme n’était plus simplement un ouvrage d’histoire. Il était devenu un phénomène intellectuel, politique, culturel. Un livre qui faisait bouger les lignes, ici comme ailleurs.

S’il y a une leçon principale à tirer de la lecture de cet ouvrage, quelle est-elle selon vous ?

Que le crime n’était pas une dérive accidentelle, un « excès » de la révolution : il était au fondement même du système. Sans la terreur institutionnalisée, le communisme n’aurait jamais tenu.

Dès l’origine, Lénine avait conçu sa révolution selon un principe limpide : s’emparer du pouvoir par la violence et le conserver par la terreur. Et partout où le modèle s’exporta – en Europe de l’Est, en Chine, au Cambodge, au Vietnam – il apporta avec lui les mêmes mécanismes de répression de masse. La même spirale infernale : confiscation du pouvoir, élimination des opposants, surveillance généralisée, internements, déportations, exterminations.

C’est cela qui fit scandale. L’image d’un régime se présentant comme l’avant-garde de l’humanité, le paradis promis aux travailleurs, le rêve d’émancipation, se révélait pour ce qu’il était : une machine à broyer les corps, les esprits, les sociétés. Un système de persécution totalitaire, qui, dans certains cas, confinait au génocide. Et le plus frappant, c’était de constater à quel point cette vérité, brutale mais incontestable, était attendue. Des milliers de personnes la portaient en silence depuis plus de soixante ans.

Peu après la parution du livre, on m’invite à donner une conférence à la mairie du 16ᵉ arrondissement de Paris. J’y vais sans trop savoir à quoi m’attendre. En arrivant, je découvre la grande salle comble. Des visages marqués par l’exil et le temps. Le maire du 16ᵉ, visiblement ému, m’explique : « Ce sont les Russes blancs. Ceux qui ont fui la Révolution d’Octobre, qui se sont installés ici entre 1918 et 1920. »

Enfin, ils entendaient quelqu’un exposer publiquement les preuves incontestables d’une réalité qu’ils connaissaient depuis le commencement. Et ce fut ainsi partout : les Cambodgiens, rescapés du génocide khmer rouge ; les Vietnamiens, ayant fui la chute de Saïgon ; les Roumains, les Hongrois, les Polonais, les Tchèques… Tous venaient, nombreux, comme soulagés. Ce livre disait enfin ce qui avait été tu. Il mettait des mots, des faits, des preuves sur ce qu’ils avaient vécu. Et sur ce que d’autres, trop longtemps, avaient refusé de voir.

Ce qui a provoqué un véritable choc au moment de la parution du Livre noir du communisme, ce n’est pas seulement la nature des crimes révélés, mais surtout leur ampleur : 100 millions de morts civils. Comment vous êtes-vous pris pour établir cette estimation ? Et quelle a été votre réaction en découvrant l’étendue vertigineuse de ce bilan humain ?

Chacun d’entre nous travaillait de son côté, consultant les archives, croisant les sources, établissant ses propres estimations. Puis, lorsque j’ai commencé à compiler l’ensemble et à additionner les bilans, le résultat s’est imposé, implacable, comme un coup de massue : nous approchions les cent millions de morts.

Le tribut le plus lourd venait de la Chine, bien sûr. La question d’échelle s’imposait d’elle-même : un pays gigantesque, dirigé par un régime qui avait institutionnalisé la violence politique à une intensité inédite.

Les purges maoïstes, à elles seules, se comptaient déjà en millions. Mais c’est surtout la famine du Grand Bond en avant qui a marqué un sommet dans l’horreur : au moins 40 millions de morts. Un désastre provoqué non par une catastrophe naturelle, mais par un mélange toxique de fanatisme idéologique, d’aveuglement bureaucratique et de brutalité sans frein. S’y ajoutèrent les campagnes de répression, les exécutions sommaires, les camps de rééducation, et enfin la Révolution culturelle : une décennie de chaos, de délations, de violences silencieuses ou théâtralisées. Là encore, des millions de vies anéanties.

Le Cambodge ensuite, sous Pol Pot et les Khmers rouges : deux millions de morts sur huit millions d’habitants. Un quart de la population exterminée en l’espace de quatre ans. En Corée du Nord, on dénombrait deux millions de morts. Le Vietnam subit également un carnage sanglant.

Et bien sûr, l’Union soviétique. Dès les premières années du régime bolchevique, de 1917 à 1922, la guerre civile et la répression révolutionnaire font déjà des centaines de milliers de victimes et des millions de morts de faim et d’épidémies. Puis vient la collectivisation forcée, les grandes purges, les déportations de masse, et l’Holodomor, cette famine organisée en Ukraine qui emporte plusieurs millions de vies. Un crime prémédité, nié pendant des décennies, et aujourd’hui encore au cœur des mémoires blessées.

Addition après addition, les chiffres s’accumulaient. Et ce qui les rendait plus glaçants encore, c’est qu’ils ne prenaient en compte que les victimes civiles, qualifiées par les régimes eux-mêmes d’« ennemis politiques » ou de « contre-révolutionnaires ». Les victimes civiles de guerre, les pertes militaires, n’étaient pas comptabilisées.

Mais même sans cela, le constat était accablant. Les chiffres parlaient d’eux-mêmes. Une tragédie humaine d’une ampleur inouïe, longtemps occultée, parfois niée, souvent minimisée. Cent millions de morts.

L’une des principales polémiques suscitées par la parution du Livre noir du communisme, et l’une des plus vives critiques vous ayant été adressées directement, fut l’accusation de dresser un parallèle entre nazisme et communisme. Avec le recul, quel regard portez-vous sur cette controverse ?

C’est la seule riposte que la gauche ait trouvée : « On ne peut pas mettre un signe égal entre nazisme et communisme. » Une phrase devenue slogan, lancée par Lionel Jospin à la tribune de l’Assemblée nationale.

Mais dans Le Livre noir du communisme, nous n’avons jamais mis de « signe égal ». Ce symbole appartient aux mathématiques, pas à l’analyse historique. Nous ne faisions pas d’équation. Nous faisions de la comparaison.

Et comparer, ce n’est pas assimiler. Ce n’est pas dire que deux choses sont identiques, mais qu’elles présentent des similitudes. Tout le monde sait que nazisme et communisme ne sont pas identiques. L’un est fondé sur une doctrine racialiste, l’autre sur une vision de la lutte des classes. Cette accusation de mise en équivalence n’était qu’un écran de fumée, faute d’angle d’attaque.

Car ce qui reste, rétrospectivement, le plus frappant, c’est l’absence totale de critique factuelle. Pas un seul article, pas une seule tribune, n’a relevé une erreur. Personne n’a dit : « À la page 412, ils se trompent. Voici pourquoi. » Rien.

Parmi les nombreuses réactions d’hostilité provoquées par la parution du Livre noir du communisme, l’une d’entre elles est venue des correspondants du Quotidien du Peuple, l’organe officiel de propagande du Parti communiste chinois. Pouvez-vous revenir sur cet épisode, qui a pris une tournure pour le moins cocasse ?

Ce fut l’un des épisodes les plus cocasses de toute cette période. Durant les mois de novembre et décembre 1997, j’étais littéralement assiégé par les médias. En France, les plateaux de télévision et les studios de radio s’enchaînaient sans relâche. Les journalistes étrangers arrivaient à leur tour.

Un jour, l’éditeur m’appelle : les correspondants du Quotidien du Peuple souhaiteraient me rencontrer. D’ordinaire, je reçois les journalistes chez moi. Mais deux envoyés spéciaux chinois dans mon salon ? Très peu pour moi. Nous convenons donc d’un rendez-vous dans les locaux de l’éditeur.

Ils sont deux : un homme d’une cinquantaine d’années et une jeune femme d’environ vingt-cinq ans, au français impeccable. Nous nous installons dans une salle de réunion. À peine assis, la jeune femme attaque, le ton accusateur, la voix stridente : « Monsieur Courtois, vous n’avez rien compris à Marx, Engels, Lénine, Staline, ni à Mao Zedong ! »

Et sans reprendre son souffle, elle se lance dans un réquisitoire de trois minutes. Je la laisse aller au bout. Lorsqu’elle finit par s’essouffler, je lui réponds, avec calme : « Vous savez, Mademoiselle, j’ai été maoïste bien avant vous. »

Et là, soudain, les deux éclatent de rire. Évidemment, ils avaient mon dossier. Je n’en doutais pas un instant. À Pékin, il devait exister un joli fichier détaillant mon pédigrée idéologique. L’espace d’un instant, ils perdent la face. Le plus âgé reprend rapidement le contrôle, tente de recadrer l’échange… mais la conversation se dégonfle. Cinq minutes plus tard, ils ne posent plus de questions. L’entretien est manifestement clos.

Nous remontons ensemble dans les bureaux de l’éditeur. Tandis que nous marchons dans un long couloir, le correspondant chinois se tourne vers moi, et me dit : « Vous savez, monsieur Courtois, nous serions très intéressés par la publication du Livre noir du communisme en Chine populaire. »

Un instant de flottement. Soit il se moquait de moi, soit c’était à moi de me jouer de lui. Je choisis la seconde option. En passant devant le bureau de la responsable des droits étrangers, j’ouvre la porte d’un air très sérieux : « Suzanna, ces personnes sont très intéressés par un contrat de publication en Chine. » Je les fais entrer, referme la porte derrière eux… et m’éclipse.

Le lendemain, toujours pas de nouvelles. Par curiosité, je passe un coup de fil. On me raconte la suite : les deux émissaires étaient effectivement disposés à publier Le Livre noir du communisme… à une seule condition : que le chapitre sur la Chine soit supprimé. Nous avons donc refermé le dossier aussi vite qu’il avait été ouvert.

On entend souvent dire que la Chine d’aujourd’hui n’est plus véritablement communiste, bien qu’elle soit toujours dirigée par un Parti qui en revendique le nom. Depuis les réformes économiques impulsées par Deng Xiaoping, le pays est communément qualifié de « capitaliste autoritaire ». Mais malgré ces apparences de libéralisme, vous soutenez qu’il s’agit toujours, fondamentalement, d’un régime totalitaire. Vous en voyez par exemple la preuve dans plusieurs faits récents : l’annexion brutale de Hong Kong en 2020, le procès-spectacle actuellement infligé à Jimmy Lai, patron de presse et figure catholique hongkongaise, ou encore l’obligation, désormais imposée aux écoliers de l’ancienne colonie britannique, de réciter par cœur la pensée de Xi Jinping. Pour vous, ces événements illustrent une réalité plus profonde : la persistance des deux formes de terreur propres aux régimes communistes : la terreur spectaculaire, que vous distinguez de la terreur silencieuse. Pouvez-vous revenir sur cette distinction, et expliquer plus en détails en quoi, selon vous, la Chine contemporaine demeure un régime totalitaire ?

Sans la terreur, le système communiste ne pourrait se maintenir au pouvoir, car les populations se révolteraient. La terreur spectaculaire a pour fonction première de tétaniser, d’imposer la sidération par la violence visible.

C’est ce qui s’est produit en Russie bolchevique avec la Terreur rouge : exécutions de masse orchestrées par la Tchéka contre les Russes blancs, répression sanglante qui scelle l’ascension du régime. C’est ce qui s’est produit en Chine maoïste avec la Révolution culturelle : purges, lynchages publics, humiliations collectives, et massacres d’une cruauté effroyable.

Mais Staline, dès les années 1930, comprend que cette terreur spectaculaire ne suffit pas. Il lui préfère une autre méthode : la terreur silencieuse. Plus sourde, plus insidieuse. L’Holodomor en offre un exemple glaçant : une famine organisée, tenue dans le plus grand secret. Quand des informations commencent à filtrer en Occident, la propagande soviétique se mobilise aussitôt, relayée par toute la galaxie communiste internationale, y compris en France, par le biais du Parti communiste.

La Grande Terreur (1936-1938) est un autre cas d’école. En deux ans, des centaines de milliers de personnes sont exécutées. Mais le secret reste total. Fidèle à sa méthode paranoïaque, Staline fait ensuite liquider les équipes du NKVD chargées des purges, à commencer par leur chef, Nikolaï Iejov. Officiellement, il l’accuse de trahison pour cette tuerie de masse, l’objectif étant de se dédouaner personnellement. Pas de chances : les archives ont révélé qu’Iejov s’est rendu au Kremlin 278 fois au cours de cette période. Soit en moyenne une rencontre avec Staline tous les deux jours. Il appliquait donc les ordres.

C’est ce double mécanisme qui fait toute la puissance du totalitarisme : d’un côté, une terreur visible, brutale ; de l’autre, une terreur silencieuse, rampante. Et c’est cette dernière, paradoxalement, qui est la plus paralysante.

Car la terreur visible, aussi violente soit-elle, obéit à des règles. On comprend qui est visé, à quel moment, pour quelles raisons. On peut tenter de l’éviter. La terreur invisible, elle, semble frapper au hasard. Des gens disparaissent sans explication. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas si l’on est soi-même en danger. Faut-il se méfier ? De quoi ? De qui ? La peur devient indéfinissable. Et c’est là que le pouvoir atteint son sommet.

En Chine, après le massacre de la place Tiananmen en 1989, les dirigeants comprennent qu’il faut changer de registre. La terreur visible coûte trop cher à l’image du pays. Alors on change de méthode : place à un contrôle plus technocratique. La répression devient automatisée et invisible. Le Parti n’a presque plus besoin de répression physique : c’est la machine elle-même – surveillance de masse, crédit social, fichage numérique – qui maintient l’ordre.

Il reste pourtant quelques exceptions à cette mécanique discrète. Les Ouïghours, par exemple. Pour eux, le pouvoir a ressorti l’arsenal ancien : internements massifs, camps de rééducation, tortures, stérilisations forcées. Nul ne sait combien ont disparu. Avant eux, les Tibétains avaient subi le même sort : répression systématique, disparitions, exécutions. Leurs territoires ont été colonisés, noyés sous des vagues d’immigration han, jusqu’à effacer progressivement leur culture et leur identité. C’est une méthode redoutablement efficace pour faire disparaître un peuple : le dissoudre.

En 2025, malgré les apparences, c’est toujours le même Parti communiste – celui qui, selon les estimations, a causé la mort de plus de 70 millions de ses propres citoyens – qui détient le pouvoir. Et il continue de fonctionner selon les principes du « centralisme démocratique » léniniste : hiérarchie verrouillée, obéissance absolue, discipline quasi militaire. Le moindre écart est immédiatement sanctionné.

Mais le Parti sait aussi récompenser ceux qui se soumettent : salaires confortables, promotions, privilèges, accès à l’étranger… à condition de rester dans la ligne, de ne jamais poser de questions, de répéter ce que le pouvoir exige.

S’agissant des répressions en Chine, le régime communiste est régulièrement accusé de se livrer à un trafic d’organes humains à grande échelle, ciblant des prisonniers politiques ou de conscience, notamment les pratiquants appartenant au mouvement Falun Gong – considéré par Pékin comme ennemi public numéro un -, mais aussi les chrétiens clandestins, les Tibétains et les Ouïghours. En février 2022, la députée Frédérique Dumas a porté une proposition de loi visant explicitement à lutter contre ce qu’elle a décrit comme une politique « institutionnalisée » de prélèvements forcés. Le texte a reçu de nombreux soutiens au sein de l’Assemblée nationale. Mais le camp présidentiel l’a rejeté. Quel regard portez-vous sur cette situation ?

Comme l’ont documenté plusieurs enquêtes journalistiques, il est désormais de notoriété publique qu’un trafic d’organes existe en Chine. Dans un pays où la pauvreté extrême côtoie une médecine de pointe réservée à une élite fortunée, des individus en détresse absolue en viennent à vendre un rein pour survivre. On parle ici de prélèvement contraint : une exploitation cynique de la misère humaine.

Mais il y a pire encore : le prélèvement forcé sur les prisonniers de conscience, comme les pratiquants du Falun Gong. Dans ce cas, il ne s’agit même plus d’un « choix », aussi désespéré soit-il, mais d’une mécanique d’État. Ce système relève du crime contre l’humanité. Si le gouvernement français avait légiféré sur cette pratique, les représailles économiques n’auraient pas tardé.

Aujourd’hui, cette question a quasiment disparu de l’espace public. Il faut croire que les autorités chinoises ont perfectionné les techniques d’opacité. Mais rien, dans ce que l’on connaît du régime, ne permet de croire que cette pratique ait cessé. La Chine reste une dictature totalitaire, opaque, et dangereuse. Dans un tel système, ce qui est arrivé aux pratiquants du Falun Gong n’est guère surprenant.

Entre la continuité autoritaire héritée du maoïsme et une ouverture économique progressive mais rigoureusement contrôlée, le régime chinois a façonné un modèle hybride, souvent mal interprété en Occident. Comment ce système a-t-il émergé ? Et pourquoi, selon vous, est-il inexact de qualifier la Chine d’économie de marché ?

Sur le plan économique, les Chinois ont été plus lucides que les Soviétiques. Ils ont su observer, apprendre, s’adapter.

Dans les années 1950, leur économie était une copie conforme du modèle soviétique : étatisée, planifiée, centralisée. Mais après la rupture avec Khrouchtchev, Pékin prend son autonomie stratégique. Le Grand Bond en avant se révèle cependant un désastre absolu et tant que Mao est au pouvoir, le pays vit dans le chaos.

Mais après sa mort, Deng Xiaoping, longtemps marginalisé, prend les commandes. Plus pragmatique, il impose une ligne nouvelle. C’est lui qui prononce cette phrase devenue emblématique : « Peu importe que le chat soit noir ou blanc, pourvu qu’il attrape les souris. » L’idéologie pure a fait trop de morts. Il faut désormais des résultats.

Deng ouvre alors la voie à une forme de libéralisation économique contrôlée, conditionnelle, encadrée. Les entrepreneurs sont autorisés à agir, à innover, à s’enrichir. Mais à une condition : ne jamais remettre en cause l’autorité politique. Le Parti reste le cœur battant du pouvoir. Il fixe la ligne.

Devenu numéro un, Deng se rend aux États-Unis et mesure l’écart abyssal qui sépare la Chine du monde développé. Il en tire une leçon simple : il faut laisser un peu de liberté pour produire. Mais le Parti doit garder le contrôle idéologique et politique.

C’est ainsi que naît le modèle chinois contemporain : une économie libéralisée, mais sous surveillance permanente. On encourage la croissance, on tolère l’enrichissement, mais dès qu’un acteur économique devient trop autonome, la sanction tombe. Jack Ma en est l’exemple éclatant : un jour, icône du « capitalisme chinois » ; le lendemain, réduit au silence.

C’est pourquoi il est inexact de parler d’« économie de marché » en Chine. Il s’agit d’un système de production, placé sous l’autorité directe du Parti. L’économie n’est libre qu’en apparence.

Pour qu’il y ait véritablement capitalisme, encore faut-il qu’il y ait liberté des affaires. Le capitalisme ne peut fonctionner que sur un socle clair et stable : le droit, les contrats, la sécurité juridique. Sans confiance dans la parole donnée, sans garantie de respect des engagements, il n’y a pas d’économie de marché digne de ce nom, seulement une illusion de marché.

Et dans ce pays, où sont les garanties juridiques réelles ? Trop d’entreprises occidentales s’imaginent qu’en signant un accord avec une entité chinoise, elles sécurisent leur investissement. Elles pensent agir dans un cadre légal. Mais pour leurs interlocuteurs chinois, le contrat n’est bien souvent qu’un bout de papier déchiré et piétiné sans état d’âme si le pouvoir juge qu’un partenaire étranger doit être écarté. Il est alors dépouillé. Ses brevets, ses capitaux, ses savoir-faire sont absorbés. Tel est le véritable visage du modèle chinois. Sous la surface libérale, tout reste entre les mains du Parti.

Une façade libérale, mais une ossature qui reste totalitaire, selon vous donc. Aux yeux de ses dirigeants, la Chine ne serait encore qu’à la « phase primaire du socialisme » : une étape transitoire censée mener, à terme, vers une forme plus achevée et authentique du projet communiste.

Ce que nous observons aujourd’hui en Chine, c’est une phase d’accumulation massive, l’équivalent de ce que les marxistes appelaient, dans les pays capitalistes, l’« accumulation primitive du capital ». Ici, dans la novlangue du régime, on parle d’« accumulation socialiste ». Mais dans les faits, le résultat est le même : une exploitation intensive des travailleurs.

Les conditions de travail dans les usines chinoises sont proprement effarantes. Douze heures par jour, parfois quinze. Des dortoirs saturés, quinze ouvriers entassés dans quelques mètres carrés. Ce n’est pas l’esclavage, juridiquement parlant, mais c’est de la surexploitation.

Et surtout, aucun contre-pouvoir n’existe pour limiter cette oppression. Les syndicats chinois ne sont que des vitrines officielles, en réalité des organes du Parti dont la mission n’est pas de défendre les travailleurs, mais de les surveiller.

L’historien Alain Besançon, spécialiste de l’URSS, l’avait parfaitement résumé. Il m’avait dit un jour, avec sa clarté coutumière : « Je ne vois pas pourquoi vous parlez d’économie soviétique. Il n’y a pas d’économie soviétique. Il y a un système de production et un système de distribution. »

Mao Zedong se réclamait d’un communisme à vocation internationaliste, dans la continuité de l’Internationale communiste. Aujourd’hui, Xi Jinping, lui, parle de « grande renaissance de la nation chinoise », de « rêve chinois », de « peuple chinois », et promeut un « socialisme à la chinoise », tout en continuant à invoquer l’héritage de Marx, Lénine et Mao. Pour certains sinologues, la Chine de Xi Jinping est maintenant avant tout nationaliste, le marxisme n’étant plus une véritable boussole idéologique, mais une mythologie d’État utilisée pour légitimer le pouvoir. Qu’en pensez-vous ? La Chine de Xi Jinping a-t-elle abandonné l’internationalisme révolutionnaire au profit d’une hégémonie nationaliste chinoise ?

Il y a, dans le cas chinois, un biais fondamental qu’on oublie trop souvent : les communistes chinois ont toujours été, en même temps, des nationalistes, voire même des ultra-nationalistes. Mao ne se voyait pas seulement comme un révolutionnaire : il se rêvait en nouvel empereur de Chine.

Ce n’était pas du tout la logique initiale des Soviétiques. Les bolcheviks, à leurs débuts, étaient des internationalistes convaincus. Seulement. Ils ont créé l’Internationale communiste (Komintern), soutenu les partis révolutionnaires à travers le monde, cherché à orchestrer une révolution mondiale.

Sous Mao, jusqu’à sa mort en 1976, la Chine entretenait encore une forme d’internationalisme communiste. Pékin cherchait à s’imposer comme le nouveau centre de la révolution mondiale et à supplanter l’URSS à la tête du « camp socialiste », quitte à tenir des discours qui dépassaient l’entendement, même pour ses propres alliés.

En 1957, lors d’une conférence internationale réunissant les partis communistes, Mao sidère l’assistance en affirmant qu’il ne redoute pas une guerre atomique. Mieux : il affirme que la prochaine révolution mondiale sera une guerre atomique. Selon lui, si les bombes balayaient les populations impérialistes, il resterait toujours 300 millions de Chinois pour bâtir le socialisme. L’auditoire est médusé. Khrouchtchev, qui venait tout juste de dénoncer les crimes de Staline dans son fameux « rapport secret » de 1956 et prônait une « coexistence pacifique » avec l’Occident, comprend que Mao est un dingue. Quoi qu’il en soit, la tentative chinoise d’exporter la révolution communiste a été un échec.

Depuis les années 1980, les dirigeants chinois ont abandonné leur prétention à l’internationalisme idéologique. Ils se sont recentrés sur la puissance intérieure, tout en nourrissant un objectif géopolitique très clair : d’ici 2049, centenaire de la prise de pouvoir du Parti communiste, la Chine devra être la première puissance mondiale. Ce n’est pas une hypothèse : c’est un cap officiel fixé par Xi Jinping, inscrit dans les discours, les manuels scolaires, les stratégies de développement. Et cette suprématie visée n’est pas neutre.

Le projet révolutionnaire chinois d’aujourd’hui consiste à maintenir un régime totalitaire, à l’adapter technologiquement, à le rendre performant, et, à terme, à l’imposer comme un modèle alternatif. Xi Jinping n’a jamais dissimulé son rejet du pluralisme. Le pluralisme politique, la liberté d’expression, les contre-pouvoirs sont, dans la doctrine du Parti, des menaces existentielles.

Il s’agit ici d’un enjeu civilisationnel. La Chine de Xi Jinping veut démontrer qu’un régime totalitaire, unipartite, sans liberté politique, peut surpasser le modèle de la démocratie libérale. Et qu’il n’est pas seulement viable, mais exportable.

Ce que l’on a pu observer notamment pendant la crise Covid. Vous exprimez votre agacement lorsque des régimes comme la Chine ou la Corée du Nord sont qualifiés, dans les médias ou par certains analystes, de « régimes autoritaires », alors qu’il s’agit selon vous de « régimes totalitaires ». Pourriez-vous rappeler en quoi consiste cette distinction ?

On entretient aujourd’hui une confusion tenace, et profondément problématique, entre régimes autoritaires et régimes totalitaires. Or, cette distinction, essentielle, a été parfaitement établie par le politologue Juan José Linz dans son ouvrage devenu classique, Régimes totalitaires et autoritaires, et par le politologue français Guy Hermet dans son Démocratie et autoritarisme que j’ai publié en 2003.

Spécialiste de l’Amérique latine contemporaine, Linz connaissait intimement les régimes autoritaires : il en avait étudié de nombreux, notamment les dictatures militaires. Et il posait un constat fondamental : aussi brutaux ou répressifs soient-ils, ces régimes ne sont pas totalitaires. Car ils ne cherchent ni à refonder la société de fond en comble, ni à transformer l’être humain dans son essence. Hermet était aussi un spécialiste de l’Amérique latine mais son livre est centré sur les fondateurs de l’autoritarisme moderne, Napoléon III et Bismarck.

Un régime autoritaire peut être féroce, comme l’Espagne franquiste à certains moments de son histoire, mais il n’est pas révolutionnaire. Son objectif n’est pas la table rase, mais la préservation.

Le totalitarisme, lui, repose sur cette ambition. Il veut fabriquer un « homme nouveau », intégralement conforme à l’idéologie. L’individu devient un matériau à façonner, à formater. Et celui qui résiste doit être rééduqué, ou éliminé.

Après la publication du Livre noir du communisme, j’ai souvent été interpellé sur ce point. Certains communistes m’accusaient de ne pas évoquer l’Espagne franquiste. Ma réponse était simple : « Je n’en parle pas, parce que l’Espagne franquiste n’était pas un régime totalitaire. »

Dans l’Espagne de Franco, on ne détruit pas l’Église, on ne supprime pas l’armée, on ne collectivise pas l’économie. Au contraire, on s’appuie sur ces piliers traditionnels. Il n’y a pas non plus d’embrigadement idéologique de masse, dès l’école maternelle. Si vous ne protestiez pas, vous pouviez vivre votre vie sans craindre la répression.

Rien de tel dans un régime totalitaire. À la même époque à Pékin, oublier de scander « Vive le président Mao ! » au moment requis suffisait à vous mettre en danger. Et dès l’âge de trois ans, les enfants apprenaient par cœur les slogans du Parti.

Car le totalitarisme repose sur trois monopoles absolus. Le monopole du pouvoir : un parti unique, sans opposition, sans contrepoids. Le monopole de l’idéologie : une pensée officielle, exclusive, obligatoire Le monopole économique : l’État détient, planifie, contrôle l’ensemble des moyens de production et de distribution.

Dans l’Espagne franquiste, aucun de ces monopoles n’était total. L’économie restait partiellement libérale, la société conservait ses propres structures, l’Église conservait un pouvoir autonome. Le pluralisme politique n’existait pas, mais la terreur idéologique de masse non plus. Dans un régime communiste, au contraire, tout appartient au Parti. L’espace privé est aboli. L’autonomie sociale est éradiquée. La pensée elle-même devient suspecte.

Vous rappelez d’ailleurs vous aussi que le régime autoritaire moderne a été façonné par Napoléon III.

C’est Napoléon III qui jette les fondations du régime autoritaire moderne, suivi par Bismarck. Ils ont ainsi forgé un nouveau type de pouvoir : ni monarchique, ni républicain. Un pouvoir adapté à une époque où les masses ne pouvaient plus être tenues durablement à l’écart de la vie politique.

Il fallait désormais les associer, au moins symboliquement, au fonctionnement des institutions. Pas question de leur donner un pouvoir réel, mais on ne pouvait plus les ignorer. D’où l’introduction, encadrée, des élections : non comme outil de souveraineté populaire, mais comme instrument de légitimation.

Dans un régime totalitaire, au contraire, les élections ne sont qu’un simulacre. Un seul parti, un seul candidat, un résultat connu d’avance. Le vote cesse d’être un droit pour devenir un devoir de soumission.

Sous Napoléon III, il y avait bien des élections, même surveillées. Il existait une opposition, des candidatures alternatives, un espace, certes limité, de débat et de pluralisme. C’est sous son règne que les syndicats obtiennent une première reconnaissance légale, avec la loi de 1884. La société civile n’est pas abolie, elle est encadrée.

C’est là toute la différence entre autoritarisme et totalitarisme. Le régime autoritaire, même lorsqu’il frôle la dictature, reconnaît l’existence de corps intermédiaires. Le totalitarisme, lui, ne tolère rien de ce qui lui échappe. Là où l’autoritarisme contrôle, le totalitarisme dévore.

À l’Ouest, nombre d’intellectuels et de journalistes se sont longtemps extasiés devant les révolutions communistes : en Russie, en Chine, au Vietnam, au Cambodge, à Cuba… Malgré des crimes de masse documentés, cette idéologie totalitaire n’a jamais été totalement disqualifiée. Encore aujourd’hui, il n’est pas rare d’entendre à gauche que l’on ne saurait « réduire » le communisme à Staline et au goulag, ou à Mao et au Grand Bond en avant. Que cela vous inspire-t-il ?

Prenez le cas emblématique d’Alain Badiou. Après l’effondrement de l’URSS, il publie un petit ouvrage intitulé L’Hypothèse communiste, dans lequel il s’efforce de sauver l’idée du communisme en soutenant, en substance, que ce qui avait été appelé « communisme » pendant près de 80 ans… n’en était pas vraiment. Selon lui, il ne faut donc pas juger le communisme à l’aune de ses expériences historiques, puisqu’elles n’auraient jamais incarné son essence véritable.

C’est une pirouette commode. Dès que l’expérience vire au désastre, on l’efface d’un trait de plume et l’on affirme que le « vrai communisme » n’a jamais été essayé. Une échappatoire intellectuelle qui permet de préserver l’idéologie en dépit des faits.

Mais cette stratégie d’abstraction n’est pas celle d’un penseur marginal. Alain Badiou a été professeur émérite à l’École normale supérieure et directeur de programme au Collège international de philosophie. Il a formé, ou du moins marqué, plusieurs générations d’élèves appelés à devenir journalistes, écrivains, enseignants, hauts fonctionnaires. Son poids symbolique et culturel est considérable. Et c’est bien là le cœur du problème.

Au XXe siècle, la contestation marxiste s’organisait à travers un discours de lutte des classes entre prolétariat et bourgeoisie. Au XXIe siècle, la rhétorique révolutionnaire se redéploie désormais autour de nouveaux clivages : hommes contre femmes, Blancs contre « racisés », hétérosexuels contre minorités sexuelles… D’aucuns estiment que le spectre du communisme plane donc toujours sur l’Occident. Le communisme a-t-il changé de visage ?

Oui, on peut dire que c’est un communisme qui a changé de masque. L’effondrement de l’URSS a porté un coup fatal aux communistes du XXe siècle. Un coup dont ils ne se sont jamais vraiment remis. Et Le Livre noir du communisme, publié en 1997, a joué le rôle du glas idéologique.

Entre 1989 et 1997, tout s’effondre en cascade : la chute du mur de Berlin, la dislocation du bloc soviétique, la perte progressive de toute légitimité pour ce que l’on appelait encore le « socialisme réel ». Et enfin, ce livre qui met noir sur blanc le bilan humain du communisme. À ce moment-là, les communistes sont à terre. Désemparés. Orphelins d’un projet historique.

L’idéologie marxiste peut encore survivre, ici ou là, dans certains discours. Par réflexe, par fidélité militante, par nostalgie. Mais elle ne porte plus rien. Plus personne, ou presque, ne croit au « paradis des travailleurs ».

Et surtout, le socle social sur lequel reposait cette idéologie s’est effondré. Le grand récit de la lutte des classes, qui structurait toute la pensée marxiste, s’est peu à peu vidé de sa substance. Car le monde a changé. Les structures sociales du XIXe ou même du XXe siècle ne sont plus les nôtres.

L’ouvrier industriel, figure centrale du marxisme classique, disparait progressivement des radars. En France, des usines ferment chaque semaine, des bassins entiers se désindustrialisent. Le « prolétariat », tel que Marx l’avait défini, n’est plus le moteur de l’histoire.

Dès lors, pour ceux qui se veulent révolutionnaires, une question cruciale s’est posée : comment contester radicalement l’ordre établi si le sujet révolutionnaire a disparu et si la lutte des classes traditionnelle ne structure plus le réel ?

C’est ainsi qu’un glissement s’est opéré. Faute de base ouvrière solide, les communistes ont investi d’autres champs : les discours décoloniaux, les théories woke, les revendications des minorités. La cible, elle, reste inchangée : l’Occident. Mais le langage a muté. Le capitalisme est désormais dénoncé au nom du genre, de la race, du climat. La logique révolutionnaire et totalitaire du marxisme classique persiste sous d’autres visages.

Dans ce nouveau paradigme, on assiste aujourd’hui à une convergence de plus en plus visible entre l’extrême gauche et les mouvances islamistes. Comment analysez-vous cette alliance contre-nature ?

En se réinventant, les communistes en Occident ont cherché une nouvelle « clientèle politique » à mobiliser, qu’ils croient avoir identifiés dans certaines catégories issues de l’immigration, perçues comme les nouveaux visages de l’oppression. C’est ce glissement stratégique qui explique, en grande partie, la convergence croissante avec les courants islamistes.

Cette alliance a tout, en apparence, d’un contresens. Mais les communistes, et tout particulièrement les trotskistes, sont convaincus qu’on peut toujours instrumentaliser l’adversaire du moment. Ils ont une tradition d’alliances tactiques, souvent nouées avec des forces idéologiquement incompatibles, dans l’idée qu’une fois le pouvoir conquis, l’allié d’hier deviendra superflu et pourra être écarté.

Parfois, cette logique paie. Le Nicaragua en fournit un exemple : dans les années 1970, les sandinistes marxistes s’allient aux libéraux pour renverser la famille Somoza au pouvoir. Une fois le régime abattu, ils marginalisent ou éliminent leurs anciens partenaires et s’emparent du pouvoir sans partage.

Mais dans d’autres cas, cette stratégie tourne au désastre. L’exemple le plus saisissant est celui de l’Iran en 1979. À l’époque, les universités iraniennes sont remplies de militants marxistes. Dans leur haine du Shah, ils voient en l’ayatollah Khomeini un allié stratégique. Ils soutiennent la révolution islamique, persuadés qu’ils pourront ensuite orienter la transition. Grave erreur. Une fois arrivé au pouvoir, Khomeini n’a pas tardé à les trahir. Arrestations massives, tortures, exécutions… Les marxistes iraniens ont été méthodiquement liquidés.

De la même façon, en Occident, les communistes sont devenus les idiots utiles de l’islamisme. Ils servent une cause qui, sans nul doute, les méprise, et qui, si elle parvient à ses fins, n’hésitera pas à les broyer.

Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement celles d’Epoch Times.

Comment pouvez-vous nous aider à vous tenir informés ?

Epoch Times est un média libre et indépendant, ne recevant aucune aide publique et n’appartenant à aucun parti politique ou groupe financier. Depuis notre création, nous faisons face à des attaques déloyales pour faire taire nos informations portant notamment sur les questions de droits de l'homme en Chine. C'est pourquoi, nous comptons sur votre soutien pour défendre notre journalisme indépendant et pour continuer, grâce à vous, à faire connaître la vérité.